di un molino a cilindri

ricerca di Claudio Mercatali

Negli anni 1885 – 86 l'imprenditore veneto Ferruccio Busato di Cucca (oggi Veronella) comprò il molino della Presìa da Franco Piani di Marradi. Questo opificio era esattamente dove ora c'è la centrale elettrica e aveva un canale di derivazione dell' acqua dal Lamone a fianco del cosiddetto pozzo della Lontria.

La planimetria dell'area in oggetto al tempo della costruzione del Molinone e della Centrale elettrica.

Busato era in società con l'ingegnere marradese Lorenzo Fabbri, che stava progettando la centrale elettrica di Porretta Terme e pensava di farne una anche a Marradi.

L'idea originaria di Busato e Fabbri era di costruire uno stabilimento meccanico alimentato dalla centrale idroelettrica. Vista l'ottima resa dell' impianto del sig.Luini a Porretta Terme, Busato propose al sindaco Francesco Scalini un impianto di illuminazione pubblica per Marradi, al posto di quello a petrolio. Nell'archivio storico del Comune c'è uno scambio di lettere fra queste persone, leggiamole:

All' Illmo Sig. Cav. Francesco Scalini

Sindaco di Marradi

Il sottoscritto ha l'onore di rivolgersi alla S.V. Illma per una cosa che porterà qualora venga benevolmente accolta, vantaggio e decoro a questo paese. Avendo il sottoscritto acquistato il molino Présia per impiantare un grande stabilimento meccanico che andrà illuminato a luce elettrica e sembrandogli opportuno che anche nelle vie di questo paese la luce elettrica possa vantaggiosamente essere sostituita alla pubblica luce del petrolio con poca differenza di spesa penso fare alla S.V. la seguente proposta:

Il sottoscritto si propone di fornire la luce elettrica al paese di Marradi per lire 1500 impiantando circa 30 piccole lampade da distribuirsi nei vari punti del paese e tre grandi lampade per le maggiori piazze - e ciò entro otto mesi da oggi. Nella fiducia che la proposta sarà dalla S.V. trovata degna di considerazione, il sottoscritto attende un cenno di riscontro e ha l'onore di segnarsi.

Il Sindaco gli ripose il giorno stesso:

Marradi 1 giugno 1888

Questo Consiglio Comunale, al quale ho comunicato la proposta sua, ha accolto in massima la di lei proposta per l'impianto della luce elettrica all'interno del Paese, ma prima però di addivenire a una formale accettazione della proposta, desidera dalla S.V. un dettagliato progetto in proposito.

Nel pregarla di una sollecita risposta le dichiaro la mia distinta stima.

Il Sindaco firmato F.Scalini

Quindi il Molino Busato e Fabbri, più noto come Molinone in origine faceva parte di un unico progetto che comprendeva la Centrale elettrica e divenne un opificio a se stante solo verso la fine degli anni Trenta, quando ormai era alla fine. La Centrale era stata rilevata dalla Società Elettrica Valdarno che poi negli anni Sessanta venne inglobata nell' ENEL.

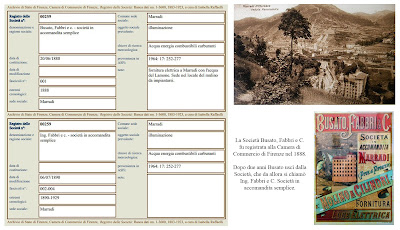

L'impresa Busato Fabbri e C. fu registrata alla Camera di Commercio il 20 giugno 1888 e dopo due anni divenne Società in accomandita semplice Ing. Fabbri e C. perché l'ingegnere comprò la parte di Busato con il ricavato della vendita della Centrale di Porretta Terme (1891).

Ora lasciamo da parte la Centrale, della quale è già stato detto nei post citati nella bibliografia e parliamo del Molinone. Il nome è un nomignolo dato dai marradesi a questo edificio enorme, alto cinque piani, che si eleva dal greto del fiume Lamone fino al piano della stazione ferroviaria. Le relazioni tecniche dell'epoca dicono che poteva produrre 200 q di farina in 24 ore alimentato da una turbina elettrica da 60 cavalli.

Nel 1908 l'ing. Fabbri chiese al Comune di Marradi e alla Ferrovia di realizzare un collegamento rialzato fino ai binari, in modo da portare la farina direttamente ai carri merci.

Questo rese il Molinone molto competitivo e nel 1927 un innalzamento della diga della Lontria permise di portare la potenza della Centrale a 180 cavalli (un dato per noi risibile ma notevole all'epoca).

La crisi cominciò nei primi anni Trenta, forse a seguito della tremenda recessione seguita al tracollo di Wall Street del 1929 che mise in ginocchio anche la Fornace Marcianella e la Banca di Credito e Sconto di Marradi.

Il Molinone cessò il 20 ottobre 1940 come risulta dall'avviso di convocazione dell' ultima assemblea. Nell'ordine del giorno c'è la nomina di un liquidatore, il che significa che c'è uno stato fallimentare e si legge che il capitale sociale si è ridotto a 315.000 lire. In più da pochi mesi era scoppiata la Seconda Guerra Mondiale.

Come funziona un molino a cilindri? Ecco una domanda difficile che non ha una risposta semplice, però lo schema qui sopra può essere d'aiuto. I "cilindri" sono dei rulli di ferro che ruotano uno contro l'altro (controrotanti) e schiacciano i chicchi che scendono dall'alto. Dopo una prima molitura seguono altri passaggi con la separazione della semola, della prima farina, della farina più raffinata e del farinaccio, lo scarto, secondo la procedura riassunta qui accanto.

Acquistato da un privato negli anni Settanta rimase in abbandono fino ai primi anni Novanta, e allora il proprietario lo donò al Comune perché fosse destinato ad "opere di alto significato sociale" che però non sono state individuate. Il Comune lo mise in sicurezza per evitare il crollo definitivo ma oggi servirebbero altri interventi.

Per approfondire sul blog

13 settembre 2013 A Marradi la luce elettrica ...

22 ottobre 2015 Fiat lux La luce elettrica a Marradi