dei signori del Senio

ricerca di Claudio Mercatali

ricerca di Claudio Mercatali

Baccio del Bianco (1640)

Palazzuolo di Romagna

Le cronache del Duecento dicono che i Pagani, originari di Castel Pagano al confine di Palazzuolo con Casola, divennero ricchi con i commerci del sale, della legna e soprattutto del grano, dalla Romagna alla Toscana. Il primo esponente di spicco fu Pietro Pagano, padre del famoso Maghinardo, citato da Dante nella Divina commedia. Ai suoi tempi la famiglia prese dimora alla Badia di Susinana e il castellare avìto di Pagano diventò meno importante.

Com'è noto Maghinardo non aveva figli maschi e nel suo testamento spartì i suoi beni fra i servi più fidati e soprattutto fra le figlie Francesca, Andrea e la nipote Albiera. A Francesca toccarono i beni nella valle del Lamone, ma dopo un dissesto finanziario furono pignorati dai creditori e spartiti fra chi ne doveva avere. Invece Andrea (questo nome a quei tempi era dato anche alle donne) sposò Giovanni di Tano degli Ubaldini di Monte Accianico (nel Mugello) che noi qui in zona conosciamo come Vanni da Susinana, e nacquero sei figli fra i quali Cia, moglie di Francesco II Ordelaffi signore di Forlì.

Nel 1359 Cia si difese a oltranza a Cesena contro il cardinale Egidio Albornoz ma fu catturata e confinata ad Ancona per due anni. Si ritiene che sia la donna che compare fra i merli del castello nello stemma di Palazzuolo sul Senio. Suo zio Gaspare da Susinana aveva una piccola compagnia di ventura e un certo numero di castellari nella valle del Senio. Maghinardo Pagani aveva anche una nipote di nome Albiera, figlia di suo fratello, che sposò Giovanni da Senni degli Ubaldini ed ebbero Maghinardo Novello, padre di Giovacchino e Ottaviano.

Basta così, perché per i nostri scopi di oggi ne sappiamo abbastanza e cioè: il cognome Pagani si perse perché per l'ingiusta regola già allora in vigore si eredita sempre il cognome paterno che in questo caso è Ubaldini, che si parli dei discendenti di Andrea o di Albiera.

Da questo fortilizio viene il cognome Pagani. Il sito oggi è al limite fra Palazzuolo e Casola e i riferimenti cartografici della Regione Toscana arrivano fino a Misileo. Infatti al confine c'è la chiesa di Sant' Apollinare in Castel Pagano e il molino di Castel Pagano, ambedue tutelati dalla Sovrintendenza artistica dell'Emilia Romagna. Nel Duecento i Pagani costruirono la loro fortuna in queste terre e alla fine del secolo erano già padroni di Susinana, Gamberaldi e anche del Castellone di Marradi.

Come detto all'inizio, nel Trecento i beni furono spartiti fra le eredi di Maghinardo Pagani e passarono nel patrimonio dei loro mariti, che erano degli Ubaldini. In particolare Castel Pagano toccò agli Ubaldini di Senni (nel Mugello) e alla metà del Trecento era dei due fratelli Giovacchino e Ottaviano. Il nome è un po' ingannevole, perché in realtà si trattava di un castellare o di una casa a torre importante come sito originario della famiglia e punto di riferimento per tutta la consorteria.

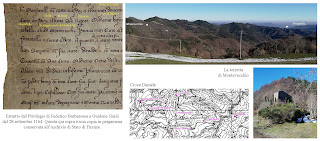

Da un documento che è qui accanto sappiamo che il quel periodo vennero rafforzate le mura e i due fratelli si spartirono le spese di comune accordo. Però la concordia fra loro venne meno per qualche motivo che non conosciamo e nacque un rancore profondo che portò alla tragedia e alla fine del castello. Sentiamo come racconta i fatti lo storico dell' Ottocento Emanuele Repetti:

PAGANO (CASTEL) Valle del Senio in Romagna. Uno dei castelli forti che possedevano gli Ubaldini nel contado e Giurisdizione d' Imola, il cui distretto era conosciuto sotto nome di Podere degli Ubaldini, o de'Pagani, il quale estendevasi anche al di là del territorio attuale del Granducato e della Comunità di Palazzuolo. Nel 1362 era signor del Castel Pagano Giovacchino degli Ubaldini figlio di Maghinardo Novello da Susinana.

In qual modo poi Castel Pagano con altre 12 ville di quel Podere pervenisse nel dominio assoluto della Repubblica Fiorentina, ci raccontano gl' istorici; come essendo stato riferito a Giovacchino degli Ubaldini che il fratello Ottaviano teneva trattato di torgli per sorpresa Castel Pagano, Giovacchino, che lo abitava, senza far cenno di saper cosa alcuna, lasciò entrare le genti del fratello, le quali tosto che ebbe dentro le mura tutte pose a fil di spada. Allora uno di loro veggendo di non poter campare: "dunque morremo noi, disse, senza vendicarci di questo carnefice, che come bestie rinchiuse ci scanna per mandarne al macello"

E ciò detto, a guisa di fiera arrabbiata se gli avventò addosso, e tirandogli un gran fendente nella gamba, il mise a terra. Della qual ferita Giovacchino, fra non molti dì, veggendosi venir meno, nel giorno 6 di agosto 1362 fece testamento, e per non lasciar goder al fratello Ottaviano l'eredità con tanto sangue imbrattata, instituì suo erede il Comune di Firenze, il quale, appena fu morto Giovacchino, mandò un commissario con gente d'arme a prender la tenuta degli Ubaldini sparsa al di là dell' Appennino e specialmente i castelli del Podere, che d'allora in poi chiamossi Podere Fiorentino. Quindi cotesto Castel Pagano sotto dì 13 dicembre 1367 dalla Repubblica Fiorentina fu dato in feudo o piuttosto in accomandigia al Conte Sandro de' Cattani di Campalmonte d'Imola per sé, suoi figli e discendenti maschi, finché gli stessi dinasti posero il Castel Pagano sotto la tutela della città d'Imola loro patria, dentro il cui territorio esso trovasi situato.

Così dice lo storico Emanuele Repetti ma la Città, anche se non ebbe nessuna parte in questa storia di cappa e spada, fu coinvolta tante volte nelle vicende di questa famiglia. Infatti da altre fonti si sa che gli Ubaldini ormai in crisi avevano debiti con banche fiorentine, garantiti con i loro castellari, e di certo furono oberati da questi, dall'espandersi del Comune di Firenze, dai tempi ormai cambiati e poi anche dalle loro liti interne. L'Enciclopedia Treccani interpreta meglio i fatti:

Dopo la metà del Trecento le liti tra alcuni rami degli Ubaldini permisero a Firenze di prevalere. Infatti durante lo scontro che dal 1360 oppose i figli di Maghinardo Novello da una parte e Vanni da Susinana e i figli di Cia, suoi nipoti dall’altra, i primi cedettero fra il 1360 il 1371 ai Fiorentini tutti i loro domini, consentendo così al Comune cittadino di inserirsi nella lotta interna e di acquisire a pezzi e bocconi altri presidi signorili. Si arrivò infine, tra 1372 e 1373, a una guerra vera e propria, e il Comune conquistò gli ultimi (non pochi) castelli dei discendenti di Vanni e di suo fratello Gaspare, svincolando le comunità dalla soggezione e ponendo fine al dominio nell’Appennino tosco romagnolo.

E' rimasto qualcosa di Castel Pagano? Andiamo all'inizio del Comune di Casola dove c'è questo sito e partiamo dalla chiesa di Santa Apollinare. Una strada campestre sale nella collina, passa accanto a una bella villa del Cinquecento e finisce a una casa poderale. I pochi resti della dimora dei Pagani sono qui e rimangono solo pochi avanzi delle fondamenta della torre, sui quali venne costruito un deposito di attrezzi agricoli. I sassi più belli forse furono usati per costruite la casa poderale accanto, che oggi è una normale casa colonica, o forse furono portati a valle e usati nella costruzione della villa del Cinquecento.

Nei poggi sovrastanti non ci sono resti medioevali, però si vede un bel panorama della valle del Senio fino a Casola. Dunque tutto sommato Castel Pagano è una delusione per chi cerca i resti dei castelli distrutti e non fu sede di vicende particolari della famiglia alla quale ha dato il nome.

CASTEL LEONE DI BIBBIANA

La guerra del 1373 è già stata descritta il 20 aprile 2019 qui sul blog nell' articolo La conquista di Palazzuolo e non è il caso di ripeterla. Il conflitto scoppiò perché Gaspare Ubaldini da Susinana, forse salito di soppiatto da Sommorio fino alla vetta del Monte Faggiola con la sua compagnia di ventura con l'inganno aveva preso Castel Leone, un fortilizio dato in pegno alle banche fiorentine.

Nelle pergamene dell' Archivio generale del fondo Diplomatico ci sono ancora gli atti di nomina dei castellani di Castiglione e di Mantigno nel 1371. Il fatto è importante perché dimostra che questi castellari esistevano davvero e i pochi resti che oggi si trovano nei siti sono quanto rimane.

Fu un fatto violento, furono uccisi il castellano e una parte dei difensori e subito dopo si scatenò la rivolta in tutto il Comune di Palazzuolo. Uno dei motivi di tanto furore era stata l'acquisto dei beni di Ottaviano Ubaldini dal Comune di Firenze giudicato a strozzo dalla famiglia a danno di Jacopa, vedova di lui, e anche la cosiddetta "eredità di Giovacchino" fratello di Ottaviano, avvenuta una decina di anni prima in modo dubbio. Non ci sono documenti per dimostrare se avevano ragione gli Ubaldini o il Comune di Firenze e comunque la storia la scrivono i vincitori, cioè il questo caso la Città.

Però sappiamo che Gaspare Ubaldini si era premunito prima di sfidare il Comune di Firenze e assieme a suo fratello Vanni aveva ottenuto l'aiuto della Curia Pontificia che vedeva di mal occhio l'espandersi dei Fiorentini oltre l'appennino. Gli Ubaldini erano gente tosta, con cento agganci e pronti a tutto. Però il Comune di Firenze non fu da meno e assoldò il capitano di ventura Obizzo da Montecarulli, un tipo scaltro e con pochi scrupoli che oltretutto aveva avuto una contesa con Gaspare in occasione di una guerricciola a Fano, nella quale i due capitani si erano trovati da parti opposte.

In pochi mesi Obizzo conquistò o comprò tutti i castelli degli Ubaldini e li distrusse. Al ritorno a Firenze venne acclamato e premiato con molta generosità, come si può leggere qui sopra. Il resto lo fecero le milizie fiorentine negli anni seguenti e rasero al suolo tutto perché fosse chiaro che il potere degli Ubaldini era cessato. Questa fu la fine anche di Castel Leone. E' rimasto qualcosa? Partiamo dall' agriturismo della Cà Nova e saliamo a vedere.

In cima al poggio è rimasta la traccia delle fondazioni, che dalla parte ovest mostrano un perimetro esagonale. Il castellare sorgeva su una grande faglia, una struttura geologica fatta di strati d'arenaria verticali che su un lato formavano già per loro natura una muraglia. Il tutto è molto interessante.

Per approfondire sul blog

Cerca nell'Archivio tematico alle voci "Comune di Palazzuolo" e "Storia del Trecento".