ricerca di Claudio Mercatali

Biforco nel 1947

E’ una fortuna quando si

trovano vecchie descrizioni di posti e paesi, perché a leggerle si fa un salto

nel passato. Tante cose si ritrovano uguali o si riconoscono, di altre si

recupera la memoria, di altre ancora è svanita ogni traccia. Succede anche

questo, in fondo i secoli non passano invano. Francesco Maria Saletti era uno

storico faentino del Seicento che scrisse i Commentari di Val d’Amone.

Sofisticato e dotto, si esprimeva spesso in latino e si fa fatica a ricavare le

notizie da lui. Però ora la sua penna ci interessa poco: invece ci interessa

molto quello che vide quando passò da Biforco in un anno imprecisato, circa

alla metà del Seicento.

Nei secoli passati Biforco era diviso in due parti:

“…prima castello, et al presente villa, o

contrada non solo bella … ma di sito tanto ampia che in due portioni uguali si

trova divisa … una delle quali detta Biforco di sopra e l’altra, che unita a

questa se ne va con Marradi a terminare, Biforco di sotto è chiamata ...”

Biforco di sopra (a sin.) e Biforco di sotto (a dx) a fine Ottocento. la chiesa di Cardeto, in alto a sinistra sullo fondo, non ha ancora il campanile.

Nei documenti antichi il nome Biforco è spesso alternato

a Castellum, perché:

“ … crederei che fosse quell’istesso castello

in cui Antonino Pio imperatore, nel suo Itinerario, pose la prima stazione da

Faenza … “

Si parla anche di Camurano (Camorana). Apprendiamo così che questo paesino è citato nel testamento di Maghinardo Pagani, il potente feudatario morto nel 1305 al castello di Benclaro (Casa Cappello, a S.Adriano). Camurano è uno dei siti più antichi del comune di Marradi.

“… alla destra del fiume, si vede Camorana, come la chiamò Maghinardo Pagani nel suo testamento … vicino alla quale villetta circa due tiri di mano trovasi un borghetto di case col nome di Biforco di sopra dove, sopra un ponticello che le sorge in faccia, vedesi la parrocchiale di S.Giacomo, e nel piano la chiesina dé santi Francesco e Carlo senza cura, dalla comunità di Marradi per sua devozione negli anni andata eretta; e quivi passando il fiume medesimo, sopra un ponte di pietra che vi sta fabbricato, entrasi in un altro borghetto di case simile al suddetto … Biforco di sotto, dentro al quale è un’altra chiesina sotto l’invocatione di S.Maria ad Nives, e poco più in basso un convento dé padri Serviti, dalla famiglia Fabroni con la sua chiesa sotto il titolo dell’Annunziata edificato. Donde per fianco viene da un torrente o rivo del medesimo nome irrigato che in detto luogo di Biforco di sotto col Amone unendosi, e seco per la distanza di un miglio solo incaminandosi, se ne va al castello di Marradi a ritrovare. ”

|

Biforco si chiama così perché è alla confluenza del Fosso di Campigno con il fiume Lamone, che scendono da due valli contigue che qui si biforcano, rispetto a chi sale verso la Colla di Casaglia.

La chiesa di San Giacomo è Cardeto, ma la chiesina dei santi Francesco e Carlo dov’era? E Santa Maria ad Nives? A dire il vero qui Saletti fa confusione perché Santa Maria ad Nives (alle Nevi) è la chiesa di Albero. Invece la chiesina di San Francesco e Carlo era all’ imbocco del ponte del Castellaccio e fu distrutta nel 1944. Poi Saletti parla di un ponte, di fronte all’ Annunziata:

“ … si vede all’altra parte del fiume, e sulla

ripa di quello, l’antico palazzo in cui da Antonio Fabroni fu ricevuto papa

Giulio II, detto al presente il Casone dé Fabroni, con la sua torre, e loggia

davanti,, secondo il costume delle famiglie più nobili, e con un ponte di

pietra al dirimpetto, che per servitio di esso all’altra ripa si appoggia; il

tutto fassi dal medesimo Antonio, se non da altri più vecchio, ivi costrutto,

leggendosi tuttavia sotto uno dé capitelli delle colonne della medesima loggia

questa memoria in una pietra intagliata, cioè: Antonio Fabroni fece fare

questo palazzo …”.

Dai Commentari di Saletti, ricaviamo anche delle notizie sul mitico monastero di Biforco, di cui già nel Seicento non c’era più traccia:

“… Affermerò

probabilmente non solo che in questo eremo di Biforco risplendeva una

congregazione di sante persone, ma che anco nell’anno 1070 … quella continuava…

e di assai quantità di religiosi cresciuta”.

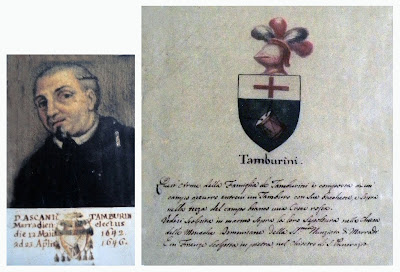

Se si cerca di approfondire si sconfina nella leggenda ed emerge la figura del beato Pietro da Biforco, sul quale merita spendere qualche parola perché forse è il monaco della Grotta del Romito. Nella illustrazione qui accanto Romoaldo Maria Magnani (1741) lo descrive. Ne parla anche frà Serafino Razzi, un monaco camaldolese del Seicento.

“ … Biforco è piccolo castello sopra Marradi … quivi era un monastero dedicato a S.Benedetto, il quale fu donato da S.Enrico imperatore a S.Romoaldo nell’anno 1012, affinché vi ponesse i monaci del suo istituto, che viveano in molta osservanza; il che ricavasi da un diploma spedito a detto S.Romoaldo da quel principe … In questo luogo di Biforco vissero in santità molti religiosi e fra questi si segnalò un tal monaco Pietro nativo di questo paese … e fabbricossi a Biforco una picciola celletta larga quattro braccia. Quivi menando una vita eremitica e solitaria era da tutti stimato e tenuto per uomo grave e da bene. Era d’una incredibile astinenza, facendosi soltanto di pochi legumi dopo tramontato il Sole. Sì assiduo nel fare orazione e nel dire salmi che non si saziava di consumarvi la maggior parte del giorno in un silenzio profondo. Amava la povertà in sommo grado, nella cella e nel vestito, volendo che così fossero alcuni pochi suoi discepoli … e venne a tale perfezione di vita, che non più sembrava uomo mortale, finché terminato il corpo di vivere se ne passò al Signore con placida morte sul principio del decimoprimo secolo di nostra Redenzione …”

Per ampliare

I Commentari di Val D'Amone, traduzione curata dal prof. Pietro Lenzini e altri.