I contratti fatti dai preti della nostra

I contratti fatti dai preti della nostra

zona di fronte al vescovo di Faenza

Ricerca di Claudio Mercatali

Nelle ricerche di storia medioevale una ricca serie di notizie si ricava

dagli atti notarili, che già allora descrivevano con dovizia di particolari le

persone, i luoghi e le cose. L’archivio notarile di Lottieri della Tosa,

fiorentino, vescovo a Faenza alla fine del Duecento è particolarmente

interessante per noi.

Che cosa faceva un vescovo fiorentino in Romagna in

quegli anni, con un seguito di notabili toscani suoi concittadini? Una breve

biografia di lui chiarirà i fatti:

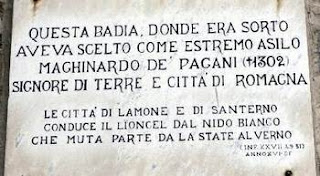

Lottieri della Tosa di Odaldo nacque a Firenze alla metà del '200. Di

famiglia guelfa, nel 1287 divenne vescovo di Faenza con l'aiuto di Maghinardo

Pagani da Susinana, ghibellino ma legato alla Firenze guelfa per aver sposato

Rengarda Della Tosa. Non a caso Maghinardo per il suo ambiguo atteggiamento

politico fu definito da Dante "il leoncel dal nido bianco / che muta parte

da la state al verno" (Inferno, XXVII, 50-51).

Maghinardo con la

nomina di un vescovo di sua fiducia voleva rafforzare il suo dominio sulla

città che governò fino alla morte (1302) come Podestà o Capitano del Popolo. Il

30 settembre 1287 Lottieri della Tosa entrò solennemente in Faenza con un gran

numero di prelati e nobili fiorentini. Dal 1290 fu coinvolto nella rivolta

antipapale dei Comuni romagnoli, iniziata da Guido da Polenta di Ravenna e

dallo stesso Maghinardo. Quando i Comuni romagnoli firmarono il trattato di

pace del 1297 il vescovo annullò gli interdetti che aveva lanciato contro diverse città della Romagna nel corso della

rivolta. Nel febbraio del 1302, pochi mesi prima della morte di Maghinardo, suo amico e

protettore, Lottieri tornò a Firenze. Il suo ingresso in città fu

ancor più solenne di quanto non fosse stata, quindici anni prima, la sua

entrata a Faenza.

Ora

il vescovo Lottieri ci interessa perché ha lasciato un ricco Codice di carte

notarili, redatte in sua presenza dal notaio fiorentino Giovanni Manetti che Lottieri

aveva portato con sé a Faenza. Sono 224, ricche di notizie su chiese e

sacerdoti, ma un po’ difficili da leggere, perché il linguaggio notarile è di

per sé arido e per giunta qui è in un duro latino medioevale. Però in diversi

atti si parla della zona di Marradi e dunque andiamo a curiosare nelle faccende

personali dei preti nostri compaesani di quel secolo remoto:

Atto 9 A termini di

legge consegnato all’ interessato sacerdote Ugolino, da Giovanni Manetti notaio,

il 23 gennaio 1289.

Lottieri

vescovo di Faenza per grazia di Dio augura salute nel nome del Signore al

distinto sacerdote Ugolino rettore della chiesa di San Cassiano della Pieve di

Ottavo (la Pieve del Tho) della diocesi faentina e canonico della chiesa di

Popolano della detta diocesi. La

tua ammirevole devozione ci induce a riconoscerti una speciale grazia e favore.

E per questo con la presente disposizione ti concediamo che, non essendoci

nessuna nostra contrarietà, tu possa liberamente tenere per te i detti

benefici. Li presentiamo alle persone presenti apponendo su questo documento il

sigillo testimonio nostro. Fatto

in Faenza nel Vescovado alla presenza di frà Vita abate del monastero di Santa

Maria Fuori Porta e Ventura rettore della chiesa di San Simone di Faenza, e

altri. Anno 1289, 23 gennaio, seconda seduta.

NOTA Il Canonico fa parte del collegio che

celebra le messe più solenni nella cattedrale della diocesi. A quel tempo era

un incarico di prestigio dato a sacerdoti di chiese abbastanza importanti (San

Cassiano è una chiesa Arcipretale e Popolano una Priorìa).

Atto 38 Canonica di Popolano, fatto e

consegnato

26 marzo 1289

Redatto

sopra l’aula del vescovado faentino alla presenza degli anziani Monaldo e

Guidone di Luestano ed altri.

Don

Alberico, priore e canonico di Popolano della diocesi di Faenza, di fronte al

venerabile padre don Lottieri, per grazia di Dio vescovo di Faenza, chiese di

persona umilmente e in maniera devota il rinnovo per 28 anni di una licenza di

affitto del fratello Aspectato di Popolano per il figlio Farolfino, per un

casamento di detta canonica, posto vicino a detta canonica il quale confina con

: II la via, III la fontana, IIII la parte riservata di questa canonica, dietro

la promessa di dare ogni anno allo stesso priore e canonico un paio di capponi (unius paris caponis) per Natale. Udita

questa richiesta, vista e letta, il venerabile padre predetto concesse la

licenza secondo la forma della domanda predetta.

NOTE Negli atti notarili di questo tipo i confinanti sui quattro lati della proprietà

erano elencati con la numerazione I, II, III, IIII. Secondo il diritto Romano in

uso nel Medioevo la durata tipica dei contratti era di una generazione, cioè di

circa 29 anni.

Atto 56 Fatto in chiesa. Scomunica contro il

sacerdote Albertino di Monte Romano

13 giugno 1289

NOTA

L’Atto è scolorito e in certi punti si legge male.

In

nome di Dio amen

Noi

Lottieri vescovo faentino per grazia di Dio Ad 1289 … legittimamente facesse

citare, e anche ammonisse e requisisse don Albertino rettore della chiesa di Santo Stefano di Monte Romano pieve d’Ottavo … perché tornasse residente proprio

lì a detta chiesa di Santo Stefano e … era tenuto a celebrare gli offizi e per

questo come da noi asserito, con animo irato … si rifiutò e ancora rifiuta e si

vanta contento della sua disobbedienza … ammoniamo lui per la malizia,

l’assenza ingiustificata e la disobbedienza che mi è stata comunicata …

affinché questo sacerdote Albertino entro quindici giorni ritorni alla sua

chiesa di Santo Stefano e dimori lì e celebri i divini offici ai quali è

tenuto. Altrimenti se continuerà ad eludere la nostra ammonizione in questo

modo, che pubblicamente gli abbiamo fatto, procederemo contro di lui con la

rimozione dalla sua chiesa … multa ed altri provvedimenti di legge, come è invitato

per giustizia …

Questa

ammonizione fu detta e fatta in queste note su disposizione del venerabile

padre nel vescovado, sede del tribunale alla presenza dei testimoni don

Domenico … di Bagnacavallo, Lottario Benincasa, Cenni e Neri, con i famigliari

del detto venerabile e altri. Nell’ anno 1289, 13 giugno.

NOTA Don Albertino obbedì al vescovo? Non lo

sappiamo, però in altri contratti notarili successivi a questo compare il nome

di don Buono come rettore di Monte Romano.

Atto 74 6

luglio 1290 Assoluzione di don Ubaldino, priore di Popolano

Nel

nome di Dio, amen.

Redatto

sulle gradinate del vescovado di Faenza, alla presenza del chierico Pasquino,

di Lotario Benincasa e Cenni di Bartolo, con i sottoscritti famigliari del

venerabile padre (il vescovo) il notaio Mastonese e altri sottoscriventi.

NOTA Quella che segue è una lettera di Pietro

Saraceno vescovo e legato pontificio in Romagna, che scrive a Lottieri e lo

autorizza a sciogliere l’interdetto ai danni di Ubaldino, priore di Popolano, che non

aveva inviato l’elenco dei fumantes (i contribuenti) nei termini prescritti.

Pietro Saraceno precisa che la concessione è per fare un piacere al vescovo

Lottieri e soprattutto a Maghinardo Pagani, zio di Ubaldino.

Tutti

gli ispettori elencati in questa pagina prendono atto che davanti a me,

Giovanni Manetti notaio, con i testimoni sopradetti e il venerabile Lottieri

vescovo di Faenza è stata recapitata la lettera qui di seguito scritta:

“Venerabile in Cristo, padre e amico carissimo Lotterio, per grazia di Dio

vescovo di Faenza, Pietro per permesso divino vescovo di Vicenza, vicario

pontificio nella Provincia di Romagna, vi auguro la salute e la sincera carità

di Dio; abbiamo ricevuto le lettere che ci hai mandato, e volendo per richiesta

vostra annuire e compiacere il nobile uomo Maghinardo di Susinana in queste,

consegnamo la presente alla vostra autorità, poiché il priore canonico di

Popolano sia assolto dalla sentenza alla quale era incorso perché non presentò

a noi nel termine stabilito i fumantes della sua Priorìa … Dato

a Rimini, il giorno XXIIII giugno”.

Per

l’autorità che gli è stata conferita dal predetto Pietro vescovo di Vicenza,

don Ubaldino priore canonico sopra detto è assolto dalla predetta sentenza,

imponendogli una penitenza salutare.

Atto 80 Procura e vicariato per don Buono, consegnata

all’ interessato il 26 luglio 1290

NOTA

Abbiamo già incontrato don Buono, parroco di Monte Romano, nominato al

posto di don Albertino, il prete che non voleva risiedere nella sua chiesa. Ora don Buono è nominato rettore della chiesa di San Cassiano al

posto di don Ugolino, che parte “ultra mare per guerram Iesu Christi” (per la Crociata). Nel 1290 i Mussulmani assediarono San Giovanni d’Acri, la

capitale del Regno cristiano di Gerusalemme, che cadde nel 1291.

In

detto giorno e luogo e in presenza di detti testimoni, don Ugolino rettore

della chiesa di San Cassiano Pieve di Ottavo, Diocesi di Faenza, con il

consenso e la parola di don Bencivenni, vicario del venerabile padre don Lottieri

vescovo di Faenza per grazia di Dio, che intende avviarsi oltre il mare per la

guerra di Gesù Cristo, fece vice della sua chiesa, costituì e ordinò suo

procuratore, vicario ed economo in detta chiesa, don Buono rettore della chiesa

di Monte Romano, presente e consenziente, per le cose spirituali e temporali finché

egli non tornerà o Dio farà di lui altro …

…

e

il vescovo accettò con il mandato più ampio. Ugolino, che era anche

canonico di Popolano, tornò dalla Crociata? No, perché nel 1302 don Buono era

ancora rettore in sua vece.

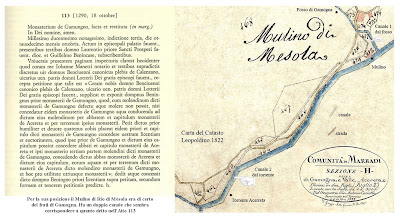

Atto 113 Monastero di Gamogna, fatto e consegnato

18

ottobre 1290

Nel

nome di Dio, amen.

Atto scritto nel vescovado di Faenza alla presenza dei testimoni don Lorenzo priore di San

Prospero e Guglielmo Benincasa sottoscriventi.

A tutti quelli che hanno visionato questo scritto è risultato ben chiaro che davanti a me Giovanni Manetti notaio e con i testimoni sopra detti il discreto uomo don Bencivenni canonico della Pieve di Calenzano, vicario di Lottieri vescovo di Faenza ha ricevuto questa richiesta:“Don Benigno, priore del Monastero di

Gamogna spiega che per mancanza d’acqua non può macinare con il molino di detto

monastero se non viene concesso dall’ abate di Badia della valle di portare

acqua al suo molino attraverso i terreni del suo monastero. Il

detto priore di Gamogna chiede in modo umile e devoto di concedere il permesso

nel modo che a voi piacerà affinché possa cedere all’abate del monastero di

Acereta un terzo del molino di Gamogna se l’abate del monastero di Acereta

concederà la sua acqua e il passaggio per il terreno e questo a vantaggio di

ambedue i monasteri. Viene dato e concesso al detto don Benigno il permesso richiesto, secondo la forma e il tenore della richiesta sopra detta.

NOTA Questo è un tipico contratto di

livello, per concedere terre e diritti alle condizioni scritte in “duo

libelli pari tenore conscripti” (da qui il nome del contratto): due cartelle uguali e ogni contraente firmava quella che rimaneva in mano all' altro. Perciò abbinato a questo appena

letto c’è l'Atto 114 dell’abate di Acereta, cioè la sua

risposta.

Atto 114 Monastero di Acereta, fatto e consegnato

18

ottobre 1290

Agli ispettori che hanno visionato questo scritto è risultato ben chiaro che davanti a me Giovanni Manetti notaio e con i testimoni sopra

detti, il discreto uomo don Bencivenni canonico della Pieve di Calenzano,

vicario di Lottieri vescovo di Faenza ha ricevuto questa richiesta: “Il notaio

Dracone, procuratore di don Matteo abate di Acereta in modo umile e devoto

chiede il permesso di dare la loro acqua e il passaggio per i loro terreni ai

priore di Gamogna per il suo molino se il detto priore concederà la terza parte

del molino a compenso dell’acque e del terreno predetto ...

NOTA Il molino di cui si parla è quello di Rio di

Mèsola o forse quello di Ponte della Valle, non più attivi ma ancora esistenti.

Atto 203 Chiesa di Abeto, licenza consegnata

27 ottobre 1291

In

nome di Dio, amen

Fatto

nella sala del vescovado di Faenza alla presenza dei testimoni Peppo di Susciana

(Sessana?) plebato di Modigliana e Spunta figlio di Azzolino di Lutirano,

sottoscriventi. Don

Ugolino, rettore della chiesa di San Michele di Abeto, presentatosi a Lottieri,

vescovo di Faenza per grazia di Dio, chiese in nome della sua chiesa e in suo

favore, di dargli licenza per rinnovare a livello una locazione di ventotto

anni, di un certo molino della sua chiesa posto nel Rio di Stagnana, alle

migliori condizioni che potrà. Per questa ragione il venerabile padre predetto

udita la richiesta fatta, concesse e diede a don Ugolino la licenza secondo

quanto dichiarato.

NOTA Dov' è Susciana? Siccome il notaio Giovanni Manetti era fiorentino è probabile che abbia trascritto il nome Sessana con la "sc" data la nostra tendenza e pronunciare la "s" in modo pesante.

Per

ampliare

Lottieri della Tosa, di Massimo Tarassi Dizionario Bio. degli Italiani vol.

37 (1989)