e spontanee

ricerca di Claudio Mercatali

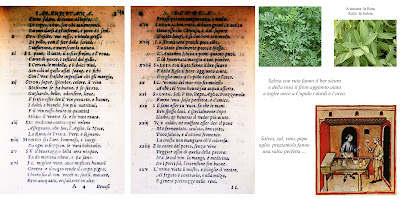

L’Erba cipollina

Questa erba si chiama così perché ha un leggero sapore di cipolla. Il suo nome scientifico è Alliatum schoenoprasum, ma solo i botanici lo conoscono. Ha un bulbo (e quindi è perenne), che dà foglie e fiori. Per questo non bisogna strapparla ma deve essere tagliata con le forbici in modo che il bulbo rimanga nel sottosuolo. Così facendo rispunta e si può cogliere diverse volte all’ anno. Se invece gli steli vengono lasciati crescere generano dei fiori viola di bell’ aspetto.

Le proprietà

E' ottima per insaporire le insalate miste, ma è anche benefica, digestiva e antisettica per l’intestino. Anche i fiori sono commestibili.

Una ricetta

Un cucchiaio di erba tritata

200 gr di ricotta

200 gr di formaggio fresco

Un cucchiaino di semi di finocchio selvatico.

Frullate i formaggi con un pizzico di pepe, con i semi di finocchio e l’erba cipollina tagliuzzata. Otterrete una crema da spalmare a freddo. Il Finocchio selvatico

Nell'appennino tosco romagnolo, al margine dei campi e lungo le scarpate, in estate vegeta una pianta dall'aspetto particolare, con una fioritura ad ombrellino, aromatica e perenne.

E' il Foeniculum vulgaris, ma qui da noi tutti la chiamano finocchio selvatico.

Si differenzia subito dalle altre erbe attorno per l'aspetto filiforme delle foglie, che hanno un odore gradevole se stropicciate fra le dita. Crescendo si manifesta per quello che è: una pianta con fusto multiplo, erbaceo, alto anche due metri e tutto sommato sgraziata. Alla maturità produce un' infiorescenza a ombrellino, giallastra, con semi aromatici.

Le proprietà

In cucina si usa per insaporire le pietanze. Un tempo si usava per dare gusto al vino quando il mosto era un po' scadente e da questo viene il verbo infinocchiare, che significa raggirare, imbrogliare. Nel Mugello si usava in salumeria per aromatizzare la carne di maiale quando non era fresca e da questo poi venne la ricetta tradizionale della finocchiona, il noto salume al sapore di finocchio che si prepara anche oggi.

Due ricette

Per preparare delle frittelle per due persone servono due uova, un mazzetto di foglie di finocchio, mezzo etto di formaggio grattugiato e farina quanto basta per fare una pastella. E' meglio lessare le foglie prima di mescolare il tutto.

I pomodori al finocchio

Si sparge un pizzico di semi di finocchio sui pomodorini tagliati a metà, conditi con sale e olio. E' bene aspettare dieci minuti per dare tempo all'olio e all'acqua dei pomodori di sciogliere le essenze aromatiche.