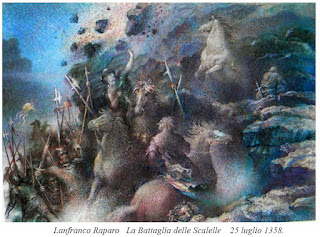

La battaglia di

Mukden venne combattuta tra il 21 febbraio e l'11 marzo 1905 in Manciuria (oggi

è una provincia cinese) durante la guerra Russo Giapponese del 1904 – 1905. Il

generale giapponese Oyama Iwao assalì la linea di difesa russa approntata dal

generale Aleksej Kuropatkin e obbligò i Russi ad abbandonare tutta la Manciuria

meridionale. Fu uno scontro sanguinoso nel quale morirono 90.000 russi e 50.000

giapponesi.

Erano i primi anni della cinematografia e le costose pellicole erano per gli eventi eccezionali come questo, che meravigliavano il pubblico. Fu così che anche Dino Campana vide un filmato muto dell’ evento e lo citò nell’apertura dei Canti Orfici, nella prosa La Notte, alla sezione 12, dove descrive un giorno di fiera passato con una ragazza . Ricordiamoci anche che il primo titolo della prosa La Notte era “Cinematografia sentimentale”. Leggiamo:

Ne la sera dei fuochi de la festa d’estate, ne la luce deliziosa e bianca, quando i nostri orecchi riposavano appena nel silenzio e i nostri occhi erano stanchi de le girandole di fuoco, de le stelle multicolori che avevano lasciato un odore pirico, una vaga gravezza rossa nell’aria, e il camminare accanto ci aveva illanguiditi esaltandoci di una nostra troppo diversa bellezza, lei fine e bruna, pura negli occhi e nel viso, perduto il barbaglio della collana dal collo ignudo, camminava ora a tratti inesperta stringendo il ventaglio. Fu attratta verso la baracca: la sua vestaglia bianca a fini strappi azzurri ondeggiò nella luce diffusa, ed io seguii il suo pallore segnato sulla sua fronte dalla frangia notturna dei suoi capelli. Entrammo. Dei visi bruni di autocrati, rasserenati dalla fanciullezza e dalla festa, si volsero verso di noi, profondamente limpidi nella luce. E guardammo le vedute. Tutto era di un’irrealtà spettrale.

C’erano dei panorami scheletrici di città. Dei morti bizzarri guardavano il cielo in pose legnose. Una odalisca di gomma respirava sommessamente e volgeva attorno gli occhi d’idolo. E l’odore acuto della segatura che felpava i passi e il sussurrio delle signorine del paese attonite di quel mistero. «È così Parigi? Ecco Londra. La battaglia di Muckden.» Noi guardavamo intorno: doveva essere tardi. Tutte quelle cose viste per gli occhi magnetici delle lenti in quella luce di sogno! Immobile presso a me io la sentivo divenire lontana e straniera mentre il suo fascino si approfondiva sotto la frangia notturna dei suoi capelli. Si mosse. Ed io sentii con una punta d’amarezza tosto consolata che mai più le sarei stato vicino. La seguii dunque come si segue un sogno che si ama vano: così eravamo divenuti a un tratto lontani e stranieri dopo lo strepito della festa, davanti al panorama scheletrico del mondo.

Perché non possiamo essere certi dell’ anno

avendo un riferimento storico così preciso?

Il fatto è che a quel

tempo i filmati e le immagini avevano dei tempi di diffusione molto più lunghi

di quelli odierni e saranno passati diversi mesi prima che questo fosse

visibile dal pubblico europeo nelle fiere e nelle sale cinematografiche.

Come giunse qui da noi?

La via più spedita sarebbe

stata la ferrovia transiberiana, attiva dal 1903, ma era intasata dal traffico

militare e partiva da Vladivostok, che dista più di 500 km da Mukden. In più è

improbabile che i Russi abbiano consentito di filmare la loro cocente sconfitta

e permesso la diffusione di un documento così umiliante per loro.

Dunque la pellicola e le vedute arrivarono in Europa via mare, forse su navi mercantili inglesi che circumnavigarono l’Asia. Una rotta così lunga richiedeva almeno due mesi, e poi per commercializzare tante pellicole e vedute c’era bisogno di altro tempo. Non è affatto certo che nell’estate del 1905, Ne la sera dei fuochi de la festa d’estate, il Poeta potesse vedere queste immagini in qualche fiera di Faenza o di Marradi. Dunque è probabile che la carrellata delle vedute di Parigi, Londra e Mukden sia stata vista nelle fiere estive del 1906.

Dove? A Faenza o a Marradi?

C’è un passo

rivelatore: … E l’odore acuto della

segatura che felpava i passi e il sussurrio delle signorine del paese attonite

di quel mistero. La definizione

“signorine del paese” è pertinente alle marradesi più che alle faentine.

Come andò l’approccio di Dino con la ragazza

che era con lui?

Tutte quelle cose viste per gli occhi magnetici

delle lenti in quella luce di sogno! Immobile presso a me io la sentivo

divenire lontana e straniera mentre il suo fascino si approfondiva sotto la

frangia notturna dei suoi capelli. Si mosse. Ed io sentii con una punta

d’amarezza tosto consolata che mai più le sarei stato vicino.