La fondazione di Ushuaia,

La fondazione di Ushuaia,

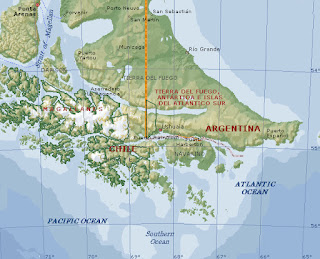

nella Terra del Fuoco

di Amadeo Cappelli

Francesco Cappelli e Claudio Mercatali

A Ushuaia d'inverno la temperatura media è di 1°C e in estate in media ci sono 10 °C. E' la città più meridionale del mondo, a 3000 km da Buenos Aires. Situata ai bordi del canale Beagle e circondata dai monti Martial, offre un paesaggio unico in Argentina: una combinazione di montagne, mare, ghiacciai e boschi. Se passate di lì potete visitare il Museo della Fine del Mondo (1902), che conserva le opere d'artigianato degli indiani Onas, resti di naufragi, documenti e foto sulla storia della regione. A ovest della città c'è il Parco Nazionale Lapataia, una riserva dove i castori fanno le loro dighe. C'è anche il Museo Marittimo, nel vecchio carcere, e si può fare un'escursione con il Tren del Fin del Mundo nella via usata dai carcerati per rifornirsi di legna.

El tren màs austral del mundo

Ushuaia, capoluogo della Terra del Fuoco, è una città fondata nel 1947, perché l' Argentina voleva ribadire la sovranità sull’isola Grande, oggetto di aspre dispute con il Cile. L’unica struttura sull’ isola era un vecchio penitenziario. Si dovette partire da zero: case, strade, ospedale, scuola, centrale idroelettrica.

Ad organizzare la spedizione fu Carlo Borsari, un imprenditore edile bolognese che convinse il governo argentino di saper operare con le sue maestranze anche in climi molto rigidi. Nella primavera del 1948 il presidente Peròn firmò il decreto che attribuiva all’imprenditore italiano la commessa. Il 26 settembre 1948 salpò da Genova la nave “Genova”, con a bordo 506 uomini e 113 donne, per un totale di 619 lavoratori. Gli italiani partivano per restare, e abitano ancora ad Ushuaia i discendenti di alcuni friuliani giunti con altri 1100 italiani nel 1948 e anche Amadeo Cappelli, di cui fra poco diremo. Ushuaia oggi ha 50.000 abitanti e deve molto agli immigrati italiani, che costruirono questa cittadina ai confini del mondo.

Fra gli italiani che si trasferirono là c'erano anche dei marradesi ... Renato Benedetti, Francesco Pierantoni, ... Mercatali e Amedeo Cappelli con i suoi fratelli. Suo figlio, che si chiama Amadeo come il babbo vive ancora a Ushuaia. Gli abbiamo scritto e ci ha risposto così:

Ushuaia negli anni Cinquanta.

In primo piano il figlio maggiore di Amedeo.

Ciao Claudio! Come va? Te mando una breve reseña de la llegada de mi Padre a Ushuaia. No se si queres que agregue algo de comoera Ushuaia en aquel tiempo o que hicieron los italianos aca.-

Espero que te sirva. Abrazo! Amadeo

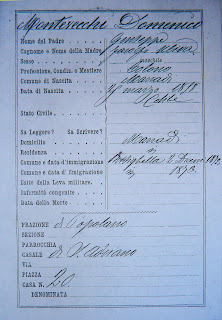

Amedeo Marcelo Cappelli llegó a la ciudad de en el primer contingente de Italianos contratados por la empresa “Borsari”, apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, el navío llamado “Genova”, precisamente un 21 de Mayo 1948, hace ya 65 años, junto con sus hermanos Cecchino, Emilio y

Giovanni.

Sopra: Amedeo Cappelli

con la moglie.

A fianco: A Ushuaia con i due figli

El resto de su familia, todos oriundos de Marradi, arribaron el 9 de septiembre de 1949 en la embarcación llamada Giovanna “C”. Ellos fueron su esposa Wilma Miniati, y sus dos hijos Antonio y Piero.-

La ciudad de Ushuaia, para aquel entonces contaba tan solo con un puñado de habitantes, que no llegaban a 1000. Los italianos sumaban en los dos contingentes 2000.-

Trabajaron tan solo dos años para la empresa Borsari, quien al no obtener respuestas del Gobierno Argentino de turno se marcho y dejó a todos sin trabajo, por lo que, para muchos italianos, no es un buen recuerdo.

Los italianos construyeron un primer barrio, que se llamo “vilaggio vecchio”, y luego otro que se llamó “vilaggio nuevo”.-

La familia Cappelli vivió en ambos Barrios.- Luego que la Empresa Borsari se marchara de Ushuaia, Amedeo Cappelli ingreso a trabajar como “guardabosques”, luego fue “guardaparques nacional”, y luego ingreso en el Estado como empleado de Gobierno.

Falleció el 12 de octubre de 1977 en Ushuaia, a los 63 años de edad. Su esposa Wilma falleció el 3 de febrero de 2010, como asi también sus hijos mayores.-

Quien escribe estas palabras, es el hijo menor, Amadeo Francisco, de 47 años, quien es abogado y escribano, y trabaja en su propio estudio, quien ha ocupado diversos cargos públicos, y en la actualidad fue electo Presidente por segunda vez, del Colegio Público de abogados de la Ciudad de Ushuaia.-

Tiene una familia, su esposa Andrea, y sus hijas Tiziana de 13 años y Renata de 11.-

Che cosa si sa della ditta Borsari, che organizzò questa vera e propria emigrazione collettiva in un posto così remoto? Le notizie sono veramente contrastanti, come si può leggere qui sotto in questi due articoli di Micol Lavinia Lundari pubblicati da Rosa Maria Travaglini, in "Da Bologna al Fin del Mundo".

La spedizione a Ushuaia fece notizia e all'epoca fu commentata in diversi modi sulla stampa italiana. Ecco qui di seguito due opinioni del tutto opposte:

Il figlio del Console onorario: «Operai beffati e promesse mancate»

Fu il primo bolognese a nascere tra la neve di Ushuaia. Oggi denuncia

le sofferenze degli italiani nella città mas austral del mundo:

«Borsari ci abbandonò senza paga e biglietto di ritorno»

Fu il primo italiano a nascere ad Ushuaia, e per questo divenne la mascotte dell'intero villaggio. Marco David (nella foto), professore di tecnologia meccanica e consulente tecnico a Bologna, ha lasciato l'Argentina a 13 anni e non vi ha più fatto ritorno. Non è facile, per lui, ricordare quel periodo. «Non si conoscono tutti gli aspetti della vita che noi italiani conducevamo in quella landa desolata. Non si conoscono le promesse mancate, la fatica di sopravvivere, il dramma che molti di noi dovettero affrontare».

Il padre, Aldo, era uno dei responsabili del cantiere dell'impresa di Carlo Borsari, e negli anni successivi all'arrivo nella Terra del Fuoco divenne Console onorario. La sua casa fu razziata dai militari argentini; le proteste presso il consolato e il governo italiano non portarono a nulla. «I giornali di allora e di oggi raccontano di un'integrazione felice tra noi e i locali.

La nave Genova in partenza

Ma le tensioni c'erano, eccome: nessuno immagina cosa voglia dire lo sbarco, in due viaggi, di oltre duemila italiani tra operai e familiari in un borgo di appena mille persone. Può sembrare un'invasione».

I problemi, secondo David, iniziarono da subito.

«Agli emigrati erano state promesse case e un minimo di infrastrutture all'arrivo, invece dovettero vivere per cinquanta giorni sulla nave. Il tempo necessario per erigere i prefabbricati.

La Terra del Fuoco

Le case di muratura ce le costruimmo noi». Un clima ben lontano da quello di Bologna, condizioni di lavoro difficilissime: «Alcuni

italiani morirono, nei primissimi mesi, perché non erano adeguatamente preparati alle bufere antartiche. C'era neve quasi tutto il tempo dell'anno, si potevano coltivare solo patate e carote, mangiavamo la carne delle pecore che riuscivamo ad allevare o il pescato. Quando le scorte alimentari finivano o la nave coi viveri non riusciva ad arrivare a causa del maltempo, andavamo a caccia o ci nutrivamo di scatolette. La mia prima insalata la mangiai a sei anni, quando andai in gita a Buenos Aires».

Di Carlo Borsari, secondo quanto racconta David, si persero presto le tracce. «Raramente lo si vedeva a Ushuaia, e poco dopo cominciarono a sparire anche le paghe dei lavoratori. Gli italiani persero la pazienza, si sentirono abbandonati e defraudati dei loro diritti. Basti pensare che facemmo una colletta per pagare il viaggio di tre di noi fino a Buenos Aires sulle tracce di Borsari. Fu mio padre, che aveva vinto un appalto con il governo argentino per la costruzione della strada di collegamento tra Rio Grande e Ushuaia, a dare uno stipendio ai tanti connazionali che, oltretutto, non avevano più né il biglietto di ritorno che Borsari gli aveva promesso, né i soldi per comprarselo».

Ma David, che vive oggi nella Bologna dei suoi genitori, racconta anche belle immagini. «Cercavamo di non perdere il nostro senso di patria e di italianità. Nonostante la fatica di reperire gli ingredienti, le donne bolognesi si ingegnavano per farci trovare nel piatto le tagliatelle al ragù. Ogni occasione era buona per far festa tra noi italiani: ogni compleanno, ogni ricorrenza era un modo per sentirsi meno soli, meno lontani da casa».

Franco Borsari: «Menzogne, così si infanga l'opera di mio padre»

Il figlio dell'imprenditore bolognese ne difende la memoria:

«Mio padre salvò tanti emigrati

dalla povertà del Dopoguerra e portò a termine la sua grande impresa.

Pochi gli tributano il giusto onore»

Franco Borsari

«Calunnie. Solo calunnie alla memoria di mio padre e alla sua straordinaria impresa». Franco Borsari (nella foto) dalla sua casa di Pianoro risponde alle accuse che gli sono piovute addosso da sessant'anni a questa parte. «Molto di quello che è stato scritto sulla storia dell'emigrazione italiana a Ushuaia non corrisponde al vero. Quello che si vede è vero, e cioè che l'impresa di mio padre realizzò la sua promessa: costruire quasi dal nulla questa città. La ditta Borsari non era affatto una piccola falegnameria come alcuni sostengono. Come avrebbe potuto portare a compimento questo incarico?».

«Carlo Borsari non fuggì, non abbandonò i lavoratori bolognesi e friulani che portò con sé nella Terra del Fuoco. Certo, non rimase tutto il tempo a Ushuaia, ma questo perché doveva seguire altri appalti in Argentina, e aveva delegato ogni decisione a persone di sua fiducia». E porta la testimonianza di alcuni emigrati che scrissero ai parenti rimasti in Italia: un clima salutare e una terra fertile. «Mio padre era molto amato e gli italiani di Ushuaia gli furono sempre riconoscenti di averli salvati dalla miseria del Dopoguerra, assicurando loro un lavoro e una casa. Basti pensare che il figlio del medico fu chiamato Carlo in suo onore».

Fin dal 1949 sull'Empresa Borsari piovvero denunce di salari non pagati, di contratti non rispettati e di condizioni di vita al limite della sopportabilità, oggi rilanciate da Marco David, figlio di Aldo, Console onorario a Ushuaia. «Ogni cosa che era stata promessa alla partenza in Italia fu realizzata, secondo i tempi e i modi concordati con il governo argentino. Nessuno degli emigrati patì la fame, anzi, molti riscattarono un'esistenza precaria in patria e fecero là la propria fortuna».

Ci tiene a precisare un altro aspetto della vicenda su cui è stato scritto molto. Alcuni storici affermano che tra gli italiani che partirono da Genova vi erano anche fascisti sotto falsa identità, fuggiti dall'Italia nel periodo della caccia alle streghe. «Non è vero che il governo peronista fece pressioni perché venissero respinte le candidature di lavoratori simpatizzanti con il partito comunista, né che vi fosse un lasciapassare per chi aveva aderito al Fascio. L'unico criterio di assunzione che Carlo Borsari seguì fu quello dell'abilità nel fare il proprio mestiere». Smentisce anche che la data di arrivo nel porto di destinazione fosse un omaggio alla marcia su Roma di Mussolini: «Macché, doveva essere il 25 ottobre, ma la nave ritardò di tre giorni per un guasto».

Fonti:

1) Le notizie e le illustrazioni vengono, in vario modo, dalle famiglie Cappelli e Miniati di Marradi

2) Camara de turismo de Ushuaia. www. Interpatagonia. tour.com.

3) Micol Lavinia Lundari (per gli articoli).

4) Rosa María Travaglini “Da Bologna al Fin del Mundo”.

www.lastefani.it/settimanale/archivio07/article.php?director.

Per approfondire si segnala una bella ricerca fatta da Vincenzo Benedetti, presentata al Teatro Animosi di Marradi, con la partecipazione del sig. Borsari. La ricerca comprende anche una videocassetta.

in_am%C3%A9rica.jpg)