nel cielo d’inverno

Ricerca di Claudio Mercatali

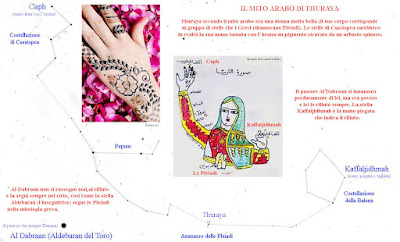

Nella volta celeste ci sono costellazioni visibili dall’emisfero nord (il nostro) e costellazioni visibili a sud dell’equatore. Adesso siamo al limite dei due emisferi, ma già nell’emisfero sud. Perciò stiamo cercando delle stelle molto basse sull’orizzonte, che si vedrebbero più alte e quindi meglio nei cieli del Sahara o ancora più a sud.

Eridano

Questa costellazione è una lunga sequenza di stelline che disegnano una figura sinuosa poco appariscente. L’Eridano per i Greci era un fiume mitico che poi fu identificato con il Po, ma anche con il Rodano e il Nilo. Qui cadde Fetonte, fulminato da Giove perché non sapeva guidare il carro del Sole.

Per arrivare a Eridano conviene partire da Rigel di Orione, una bella stella bianca e brillante facile da trovare. Lì accanto c’è Beta Eridani, una stellina che marca l' Inizio del fiume, poi serpeggiando lungo il “corso” si arriva alla stella Acamar (Teta di Eridano), una stella di media magnitudine a 161 anni luce da noi. Il suo nome deriva dall’arabo e significa La fine del fiume. E’ già nell’ emisfero australe ed è bassa sull’orizzonte. Acamar è una binaria formata da un astro bianco – giallo abbinato ad un altro simile, ma appare come una stella unica. Gli appassionati di fantascienza sanno che attorno alla stella Keid (omicron Eri) orbita il pianeta Vulcan, dove è nato il dr.Spock dei telefilm di Star Trek.

L’ araba Fenice era un uccello che poteva rinascere dalle sue ceneri. Il mito è egizio e dice che la Fenice, dopo 500 anni di vita, faceva il suo ultimo nido in cima a una palma, con tanti legnetti di sandalo e con la resina dell’arbusto della mirra. Poi si lasciava bruciare dal Sole e dal fuoco di questi due legni odorosi, ma risorgeva dopo qualche giorno.

Il mito passò nella nostra cultura nel Settecento con la nota frase di Metastasio “L’Araba Fenice che ci sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa” per indicare una cosa in cui molti credono ma che nessuno ha mai visto. Metastasio con queste parole esprimeva un giudizio sugli amanti, come si può leggere qui accanto. La stella più brillante della costellazione è Ankaa (Alfa della Fenice). E’ di media magnitudine e forse si vede se il cielo è terso, molto bassa sull’orizzonte. Il nome è arabo e da noi è nota come Testa della Fenice. Il periodo migliore per cercarla è il mese di dicembre. E’ una gigante arancione, rarefatta, con una massa 2,5 volte quella del Sole e un raggio 13 volte superiore. Si stima che sia ancora nella fase di combustione dell’elio ma va verso la vecchiaia. Alla fine di questa fase scaglierà nello spazio il suo strato esterno e poi si comprimerà per diventare una nana bianca in modo molto progressivo.

Come si fa a cercare nel cielo del nostro Appennino queste costellazioni così basse sull’ orizzonte?

Come si fa a cercare nel cielo del nostro Appennino queste costellazioni così basse sull’ orizzonte?

Conviene partire da Beta Eridani, la stellina vicina a Rigel di Orione di cui abbiamo detto prima e scendere serpeggiando verso Acamar. A quella altezza sull’ orizzonte c’è Ankaa della Fenice.

Le notti più favorevoli sono a metà dicembre, a mezzanotte, perché Orione raggiunge il culmine. Però la ricerca è difficile, anche perché in questa parte del cielo non ci sono stelle di prima grandezza da usare come di riferimento. Acamar e Ankaa sono le uniche due evidenti a occhio nudo mentre il resto è un puntinato di stelle minime. Siamo proprio al limite di visibilità e in caso di difficoltà ricordatevi che cosa disse Metastasio a proposito della Fenice. Affinché il nostro girovagare notturno non sia vano teniamo conto che il 13 - 14 dicembre di ogni anno (ma anche nelle notti successive) arrivano le Geminidi, uno sciame di stelle cadenti simile a quello estivo della notte di San Lorenzo.

C’è da meravigliarsi?

Non tanto perché il nostro cielo con le sue costellazioni è uno dei tanti possibili. Chi vive in Argentina non sa che cos’è la Stella Polare, non vede l’Orsa Maggiore, Cassiopea ecc. Non cerca il nord ma la Croce del Sud. In compenso non avrebbe nessuna difficoltà a vedere La Fenice. Dunque anche l’astronomia visuale è una questione di punti di vista.