A

caccia con loro

A

caccia con loro

nella valle Acereta

ricerca di Claudio Mercatali

I

Longobardi furono rudi guerrieri, cacciatori e grandi mangiatori di carne di maiale, ma anche

abitanti convinti del Mugello e del nostro appennino per quasi duecento anni. Lo considerarono apprezzabile e non solo una terra di conquista da tassare, come fecero i

Bizantini in tante parti d’Italia. Poi conquistarono anche la pianura romagnola

scacciando i Bizantini, temporeggiatori ed eleganti come quelli dei mosaici di

Ravenna. Il re Liutprando nel 740 prese e saccheggiò Faenza ma fece edificare

la chiesa di Santa Maria ad Nives, per farsi perdonare. Una certa storiografia

ci ha descritto o rappresentato così queste genti, ma forse tutte

queste cose non sono del tutto vere.

Mettiamo

da parte la storia, che ora non ci interessa e facciamo un trekking lungo il confine con Tredozio, in un

sito che quasi di sicuro fu di caccia per i Longobardi, frequentato anche ai

tempi nostri per le battute al cinghiale. Oggi uno dei nostri scopi è la

caccia al toponimo, per trovare qualche nome che ci può far risalire fino a

loro. “Trovare” è un verbo difficile da coniugare in questa indagine, perché la

lingua longobarda è scomparsa da più di mille anni, e per giunta non era

scritta. Sappiamo che era un dialetto sassone, bisnonno del tedesco attuale e

quindi faremo riferimento a questo.

Sia

chiaro che così facendo il vero, il verosimile e l'inverosimile si confondono, perché le regole

della toponomastica intesa come scienza impongono di non fare affidamento solo

sulle assonanze. Diamo un limite alla fantasia cercando dei nomi riferibili:

1)

al tedesco, non tanto nella pronuncia, ma proprio nella radice delle parole.

2)

ad una caratteristica del posto altrettanto chiara.

Però

questi luoghi sono interessanti anche senza pensare ai Longobardi e osserveremo

un po’ anche la natura attorno, per capire perché questi antenati nostri diedero

certi nomi ai posti.

La

via da percorrere comincia dal Passo al confine con Tredozio, va a Trebbana e

poi scende nella valle dell’Acerreta. Si parte dalla villa La Collina, della

famiglia Vespignani dal 1576. Il posto è incantevole, con alcuni poderi sul

versante di Tredozio e altri su Marradi, trasformati in agriturismi, con tanto

di piscina.

Si

riconoscono bene perché le case sono tinteggiate di rosso, anche a Lutirano,

come piaceva a Jacopino Vespignani, il vecchio proprietario sindaco di Tredozio

per tanti anni. Così è per il Manzino e la Collinaccia, nel crinale di confine

fra Marradi e Tredozio, cioè fra la regione Toscana e l’Emilia Romagna. La strada vicinale finisce al podere Il

Campaccio e comincia una via percorribile solo a piedi. Dopo 1 km si arriva al

Poggio Dornéta, primo toponimo di possibile origine longobarda, perché in

tedesco dorn significa spino. Là

sullo sfondo, sul crinale accanto c’è il Monte del Villio o Viglio, forse da wild selvatico, incolto. Si va avanti

con poca fatica, perché siamo in un crinale pianeggiante per dei chilometri.

Il panorama è ampio: verso ovest, come si vede qui accanto e lungo la valle dell'Acerreta.

La

segnaletica è chiara: una banda bianco rossa indica il sentiero 533 del CAI che

segue il crinale, confine con Tredozio. Invece la segnaletica a bande giallo

blu, dell’AGESCI, indica una campestre che scende verso Pian di Trebbana, più

agevole ma fradicia il caso di piogge recenti.

Anche Tredozio fa un bell'effetto visto di qua.

Clicca sulle immagini

se le vuoi ingrandire

Nel

crinale di fronte, a solame, si vedono i resti di Frassanello (qui accanto), uno dei quattro

poderi antichi di questa zona. Gli altri sono Linsetola, la Casetta del forno e

Pian di Trebbana.

La

Casetta del forno? Chi veniva a comprare il pane qui? Forse c’è un equivoco: il

forno, e fùrne somiglia a fern che in tedesco significa lontano.

In effetti questo è il posto più remoto di Trebbana. Anche

Linsetola è un nome interessante per noi oggi, perché linse in tedesco è

la lenticchia. Pian

di Trebbana è una casa poderale in rovina, ben nota perché lì accanto c’è una

quercia plurisecolare con la circonferenza di quasi cinque metri. E’uno dei patriarchi vegetali più noti di questa

zona.

Alcuni componenti della Allegra brigata del Maggiociondolo (un gruppo di escursionisti di Marradi) abbracciano la quercia di Trebbana e cercano di misurarla.

Trebbana

viene da trivium, parola latina che

significa “luogo dove si incrociano tre vie”. Qui, a San Michele in Trebbana,

la chiesa dell’ incontro, confluivano gli abitanti di questa remota valletta per

la liturgia e per ogni altra ricorrenza. Siamo in un sito abitato fin dall’Alto

Medioevo, che compare in una donazione del 1062 a San Pier Damiani e in questa pergamena del 23 marzo 1297, conservata all’Archivio delle Riformagioni di

Firenze.

Quell’anno i frati del Convento faentino di San Ippolito, padroni del sito da tempo immemorabile, vendettero i poderi al Comune di Firenze

e il dì del contratto convocarono i 46 capifamiglia alla chiesa per comunicare il cambio

della proprietà. La pergamena qui accanto è appunto l'atto di vendita, con i nomi degli abitanti e la firma del notaio. La scritta in giallo è la trascrizione dell'originale in caratteri moderni.

I Magistrati fiorentini ben presto si accorsero che questa

comunità aveva delle consuetudini antiche che erano diventate leggi e le

rispettarono. Trebbana divenne un Comunello, una specie di zona franca che non

dipendeva né da Marradi né da Portico, ma aveva un vincolo elastico e diretto

con il Vicariato di Rocca San Cassiano. C’è una precisa traccia di questo nelle

vecchie cartine topografiche del Settecento. La situazione cambiò solo alla

fine di quel secolo, quando la Riforma del Granduca Leopoldo assegnò la zona a

Marradi, come semplice parrocchia.

La statua di legno di San Michele arcangelo, alla chiesa di Trebbana. La fece Luca, il custode del luogo qualche anno fa. E' mutila delle ali perché un vandalo le tagliò.

Sotto: l'interno della chiesa, ristrutturato da don Antonio Samorì. il prete che ha fatto rinascere anche Gamogna e Lozzole, cittadino onorario di Marradi.

Quali

erano le consuetudini irrinunciabili che convinsero i Magistrati fiorentini a

concedere l’autonomia a queste zone?

Non lo sappiamo ma dovevano essere forti e la qualifica di “comunello” fu riconosciuta anche a Portico, Bocconi

e San Benedetto. In questo angolo chiuso e affascinante dell’ appennino forse

per un paio di generazioni rimasero isolate le ultime comunità di Goti o di

Longobardi, dopo la fine disastrosa dei loro regni in Italia. Poi pian

piano furono assimilate ma lasciarono traccia in alcuni nomi di luoghi e forse

in qualche tradizione, come il culto di San Michele, che dà il titolo alla

chiesa ed è l’angelo con la spada caro ai Longobardi. Qui in

zona ci sono altre tre chiese dedicate a lui (Abeto,

Grisigliano, Tredozio). e in più c’è un dipinto alla Maestà di

Piaiano, vicino a Cesata. Se l'angelo qui ha così tanta devozione un motivo ci sarà.

Borgo

di sopra e di sotto sono due poderetti con il nome chiaro: burg in tedesco significa posto sorvegliato, custodito,

controllato. Ci sono tanti esempi anche nella lingua odierna. Sono le uniche

due case poderali della valle che si chiamano così.

Mestìolo

(muscióla) è un altro

poderetto, del quale rimangono solo i ruderi. Il suo nome può avere una doppia origine: 1) dal romagnolo

mèz stiór, mezzo stiòro, un’unità di misura di 500mq 2) da muschio perché nelle cartine recenti il

podere è segnato come Muschióla (però il muschio non è poi così tanto).

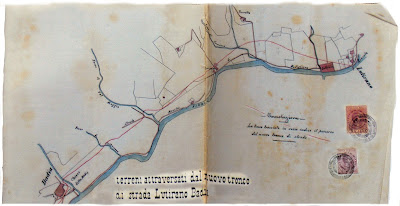

Scendiamo

a Ponte della Valle, lungo una strada antica, a fianco del Fosso

di Trebbana. Nel 1868 il ponticello che lo attraversa era di legno decrepito e fu travolto da una piena. Il commissario prefettizio che governava il Comune

di Marradi ordinò che fosse ripristinato e nella sua relazione lo chiama ponte

sul Fosso dell’ Acquadrini, che però in realtà scende dall’ Insetola e questo è

un suo affluente.

Le

Ghialde è un podere con il nome assonante con I Eld (gli Aldi, i vecchi, i nonni) con il

solito toponimo longobardo – aldo.

El

tόl,

le Tavole. C’era una trattoria qui? No, la Tavola era un’antica misura

agraria che da noi era di 34 mq. Dalle cartine catastali qui accanto sembra

proprio che il terreno sia spartito con questa unità.

E

siamo così giunti a Ponte della Valle, dove e foss del Quadrȇn sbocca

nell’Acerreta. Siamo usciti dalla valletta di Trebbana ed entrati nell’alta

valle dell’ Acerreta, dove l’ indagine continua camminando verso Lutirano. Qui

si incontrano delle belle case poderali ristrutturate, con dei nomi che sono

uno più interessante dell’altro.

Pizzafrù

(Psafrù) è uno dei toponimi più buffi del comune di Marradi, forse

dal tedesco spitze, vetta. Il Catasto del 1822 ci conforta in questa

etimologia, perché riporta la Capanna di Pizzafrù, in alto, nel modo indicato

qui accanto. Però i lutiranesi intendono con questo nome la casa vicino alla

strada comunale, che nel Catasto granducale del 1822 si chiama Mancorti.

Rio

di Corniòla è un toponimo che sembra chiaro ma non lo

è. Il corniòlo è un alberotto alto qualche metro, con bacche rosse e legno duro, che un tempo si usava per fare le pipe.

Linneo nel 1755 lo chiamò Cornus

mas, si trova già in un

contratto di compravendita del 1794. E' una pianta spontanea ma a Badia della Valle ce ne sono poche. Può darsi che nei

secoli si sia diradata, in fondo il tempo non passa invano, però è

resistente, tanto che si dice “sano come un corniòlo”.

Rio

di Corniòla è un toponimo che sembra chiaro ma non lo

è. Il corniòlo è un alberotto alto qualche metro, con bacche rosse e legno duro, che un tempo si usava per fare le pipe.

Linneo nel 1755 lo chiamò Cornus

mas, si trova già in un

contratto di compravendita del 1794. E' una pianta spontanea ma a Badia della Valle ce ne sono poche. Può darsi che nei

secoli si sia diradata, in fondo il tempo non passa invano, però è

resistente, tanto che si dice “sano come un corniòlo”.

Il dialetto

romagnolo ci aiuta a trovare una alternativa: se il nome del posto derivasse

dalla pianta si direbbe Rè ed corniό

e riferito al frutto Rè ed cόrniola,

con la prima “o” chiusa e accentata. Ma si dice Rè ed corniόla e allora

dobbiamo staccare “- ola” che è un diminutivo e andare alla radice “kòrn” che

in tedesco significa grano. Dunque così facendo il toponimo significa “Rio dove si coltiva un po’ di grano” il

che è compatibile con la morfologia del luogo e con altri quattro toponimi “còrn”

qui in zona.

Rio

Faggeto è una bella villa vicino al torrente Acerreta a

circa 450m di quota, però i faggi vivono dai 700m in su. In nome forse deriva

da Cafaggio, parola longobarda che significa "posto recintato,

Bandita", proprio come Cafaggiòlo, il noto castello mediceo del Mugello.

Rio

Faggeto è una bella villa vicino al torrente Acerreta a

circa 450m di quota, però i faggi vivono dai 700m in su. In nome forse deriva

da Cafaggio, parola longobarda che significa "posto recintato,

Bandita", proprio come Cafaggiòlo, il noto castello mediceo del Mugello.

Vallamento

grande e Vallamento piccolo sono due poderi sullo sfondo di questa foto, sulla sinistra dell' Acerreta. Chi si lamentava là? Nessuno, lamm in tedesco significa agnello e dunque è come dire Val dell'agnello,

nome di un sito a Palazzuolo.

Il

nostro trekking è finito e siamo a Lutirano, di fronte al podere Il Violino, la casina a destra nella foto qui a fianco. C’era

qualche musicista qui? No, il nome viene dal romagnolo viotlȇn, viottolino, che c’è anche a Modigliana nella variante

Violàno, un gruppo di case all’ inizio del passo del Trebbio e i Longobardi non

c’entrano. Poteva essere una scorciatoia per il trekking di oggi, se fossimo

scesi dal Monte del Viglio attraverso Valladoccia, una lunga vallecola che

finisce accanto al Violino. Mai nome fu più appropriato: scende diritta a Lutirano

con un fosso gagliardo ricco di piccole sorgenti e infatti a metà c’è il podere

Fontanelle. Qualche cacciatore longobardo l’avrà percorsa di certo, però noi

non l’abbiamo fatto.

E’

rimasto qualche carattere genetico longobardo in noi, qui nella zona? Vediamo. La

genetica dice che uno trasmette sempre esattamente il 50% del suo DNA. Dunque nel giro di tre generazioni nei miei discendenti rimarrà

solo il 12,5% di me. Considerato che i Longobardi sono stati assimilati 1300

anni fa e da allora sono passate 1300 : 25 anni = circa 52 generazioni …

E’

rimasto qualche retaggio culturale? No, al massimo ci può essere qualche parola

deformata, perché le culture orali si mescolano più o meno con la stessa

rapidità dei caratteri genetici.