nel territorio di Marradi

Ricerca

di Claudio Mercatali

La

Corte medioevale era l'insieme di edifici da dove il Signore del luogo controllava

il territorio. L’ economia curtense che si sviluppò in questi

insediamenti fu soprattutto agricola, chiusa, di pura sussistenza, con la plebe

sottoposta a regole penalizzanti a favore del padrone. La struttura urbanistica aveva dei

canoni precisi: in posizione prevalente c’era il castellare e nei pressi le

stalle, i granai, i magazzini, le umili case dei servi, un molino e una

chiesetta. Di solito vicino al castellare e in posizione sottostante c’era la

casa del fattore, spesso fortificata perché questa persona non sempre era

amata.

Lui decideva la ripartizione dei raccolti, lo stoccaggio delle derrate,

la gestione dei magazzini e a volte anche la definizione delle controversie. Il

nome deriva infatti dal verbo latino facio, e significa “colui che

fa”. Al Dominus spettava un terzo del raccolto più un certo numero di

giornate lavorative gratuite sui suoi territori. C’era anche una parte di

terreno incolto, di boschi, torrenti e prati, dove si poteva cacciare e pescare.

LE CORTI A

MARRADI

Non è chiaro

come fosse ripartito il territorio di Marradi nell’anno Mille o prima e non si

sa quante Corti vi fossero. Di certo molte, controllate dalle famiglie

Ubaldini, Pagani e Guidi spesso imparentate fra loro con una serie di matrimoni

d’amore o di comodo nei quali è difficile orientarsi. In linea di massima gli

Ubaldini controllavano il territorio verso le alte valli del Senio e del Lamone,

i Pagani signoreggiavano nella zona di Gamberaldi e Badia di Susinana e i Conti

Guidi nelle terre della valle Acerreta fino a Modigliana e oltre. Però questi

territori cambiarono spesso in estensione, a seconda della fortuna di queste

famiglie.

LE TRACCE

NEI NOMI

La Corte era divisa in:

1) Pars

dominica coltivata dal Dominus, che naturalmente era la

migliore. Forse il nome del podere Cà Dominici (al confine con

Brisighella dalla parte di Galliana) deriva da questo.

2) Pars

massaricia, gestita dai contadini e divisa in mansi, cioè in porzioni di

un quarto di ettaro dove il servo aveva l’obbligo di risiedere.

Manso è infatti

una parola derivata dal latino manère, rimanere, e ha dato origine qui

da noi ai cognomi Manenti, Manetti, Massari e ai toponimi Prati di Mansalto

(oltre Prato all’albero, a Casaglia), Masseto (a Crespino) Mansino (a Lutirano). Il Signore si circondava

di amici, protetti e guardie, i cosiddetti drusi o vassi e queste figure hanno

lasciato traccia nella toponomastica di Marradi: il Drùdolo (podere a Camurano)

era del “piccolo druso”, Boldrùda (Popolano) era il podere della serva e la

vigna della Vassanàra (a Cardeto) era di un servo del signore del Castellone.

LE CORTI DI

SANT’ADRIANO

E POPOLANO

Questa zona

ha molte caratteristiche che ricordano la Corte medioevale. A sant’Adriano ci

sono le rovine e la memoria del castellare di Benclaro, in un poggio

sovrastante, la casa torre del fattore o del Dominus al podere Casa Cappello,

il molino, la chiesetta, un nucleo antico di edifici che si vedono nella

cartografia del Cinquecento.

Anche a Popolano c’era un castellare e sulle sue

rovine venne poi costruita la chiesa e il campanile. C’era anche un molino, che

nella cartografia del Cinquecento è a ruota, una soluzione insolita

qui da noi. Oltre a queste notizie c'è un certo numero di documenti che parlano della vita nelle corti medioevali:

Decimo

secolo

Nelle carte

Rossini della Biblioteca Comunale di Faenza c’è il rescritto di un contratto

del 12 febbraio 909 per la concessione a livello (in affitto) di alcuni terreni

alla Badia di Campora, in cambio di un canone e di una prestazione d’opera

gratuita a favore dell’Arcivescovado di Ravenna, proprietario della Corte di

Sant’Adriano.

Undicesimo

secolo

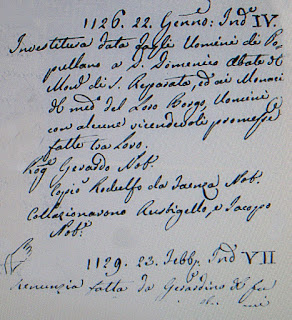

Dai contratti

antichi dell’archivio Diplomatico di Firenze sappiamo che i monaci della Badia

del Borgo controllavano la zona di Marradi fino a Popolano e Sant’Adriano.

Il 6

ottobre 1025 i monaci chiesero al conte Guido di

Modigliana di difenderli: "Promessa fatta dal Conte Guido Guerra a

Donato abate del Monastero di S.Reparata di difendere il Castello di Marato

nelle di cui coste esistevano tre mansi ed una casa del monastero". Rogato

da Gerardo notaro.

Il 6 marzo

1072 i monaci stipularono un altro contratto interessante, trentennale, di

enfitéusi: "Conferma di livello (=

affitto) per ventinove anni alla volta di un manso di terra posto in luogo

detto Rio Cavo (è forse l’attuale podere Valcava, a Popolano) fatto da Guido

del fu Corbulo Accio prete monaco ed abate del Monastero di S.Reparata, la

quale terra era già stata data a livello dal predetto Corbulo al suddetto

Monastero col canone di otto moggia di lino, sette manne, tre brocche di vino,

un quarto di grano mondo, un pollo e altro". Rogato da Adalberto notaro.

Dodicesimo

secolo

Il Comune di

Faenza faceva parte della Lega di Pontida in quanto alleato di Bologna. Dopo la vittoria di Legnano contro

l’imperatore Barbarossa e la conseguente Pace di Costanza nel 1183 i comuni

della Lega si affrancarono dai vincoli con il Sacro Romano Impero, ma la cosa

non fu gratis. L’imperatore pretese un canone di 2000 lire all’anno che i

liberi comuni, volenti o nolenti, si dovettero accollare. Anche a Faenza toccò

una parte dell’onere e naturalmente lo caricò sui cittadini e gli abitanti

della valle, che si ribellarono. Dal Chronicon di Agostino Tolosano, uno

storico faentino dell’epoca, apprendiamo che i cavalieri faentini arrivarono

minacciosi a Sant’Adriano e assalirono il podere Montebello, dove però furono

sopraffatti dall’ira dei santadrianesi che non volevano pagare. Il fatto è

raccontato nel post indicato nella bibliografia qui sotto. Ora interessa notare

che fra i padroni della media valle oltre l’Arcivescovado di Ravenna e i monaci

della Badia del Borgo compare l’aggressivo Comune di Faenza, visto che era in

grado di pretendere i tributi.

Nel 1302 morì

a Casa Cappello il feudatario Maghinardo Pagani, fondatore di Brisighella,

signore pro tempore di Faenza e per tradizione di famiglia feudatario alla

Badia di Susinana. Nella seconda metà del ‘200 era stato il principale signore

della valle. Per chi ne vuole sapere di più c’è una bibliografia in fondo a questo

articolo. Ora interessa notare che il Dominus era cambiato di nuovo e il Comune

di Faenza in questo tempo ebbe solo in parte in controllo del territorio.

Quattordicesimo

secolo

Nella prima

metà del Trecento si instaurano a Marradi i Conti Manfredi, parenti e rivali

dei Manfredi di Faenza. Dominavano fino al castello di San Martino in Gattara e

controllavano la piana di Sant’Adriano. Giovanni Manfredi, suo figlio Amerigo,

e suo nipote Ludovico governarono fino al 1428 con una lunga serie di alti e

bassi, com’era di regola in quei tempi.

Il Castellone di Marradi nel primo Novecento

Quindicesimo

secolo

Nel 1428 i

Fiorentini conquistarono il Castellone di Marradi. Il commissario

Averardo de’ Medici assunse il comando delle operazioni e l’assedio si concluse

in un mese. Dai suoi diari, che sono conservati all’ Archivio di Stato di

Firenze, risulta che non fu semplice convincere gli abitanti di Fiumara e di

Scola (Popolano e Sant’Adriano) a prestare giuramento a Firenze abbandonando il

tradizionale legame con Faenza.

LA CORTE DI

SAN MARTINO IN GATTARA

Anche la

zona di San Martino ha le caratteristiche di una Corte. In cima al poggio c’era

un vero e proprio castello, ancora visibile nella cartografia del ‘500 dell’Archivio

di Stato di Roma, una chiesa antica e il Molino di San Zeno. E’ probabile che

questa Corte fosse distinta da quella di Sant’Adriano, perché aveva un proprio

castello in posizione dominante, di fronte a Benclaro e di solito un Dominus

per evidenti ragioni di comando non consentiva che nel suo territorio ci

fossero due fortilizi.

Lo

storico faentino del ‘200 Agostino Tolosano nel Chronicon dice che il “Castrum

Gattariae” ai tempi suoi era della Chiesa, concesso a un certo Amatore, figlio

di Ugolino di Teodorico. Nel 1216 i faentini, stanchi dei suoi soprusi, lo assalirono

e distrussero le due alte torri. Fu ricostruito e passò a Fantolino di

Albertino degli Accarisi. Lo storico Cavina scrive che nel 1289 il castello fu

venduto a Maghinardo Pagani che lo lasciò in eredità alla figlia Francesca, che

non seppe governarlo e lo vendette ai Manfredi di Faenza. Secondo il censimento

del Cardinale Anglic (1371) il Castrum aveva otto Focularia (famiglie) e un

castellano. Nel 1376 il fortilizio fu venduto al comune di Firenze che ne diede

il comando ai Manfredi del ramo di Marradi. Pessima scelta perché essi, in

lotta continua con i cugini Manfredi di Faenza, lo cedettero a loro in

occasione di qualche compromesso, scatenando la collera dei Fiorentini. Secondo

la corrispondenza di Giovanni Manfredi conservata all’Archivio di Stato di

Firenze questa accusa fu la ragione per cui nel 1428 il conte Ludovico

Manfredi, ultimo signore di Marradi fu imprigionato nel carcere fiorentino

delle Stinche e mai più liberato. Tutti questi passaggi incidevano poco sulla

vita e il benessere degli abitanti, perché i contratti servili più o meno erano

gli stessi indipendentemente da chi comandava al castellare.

LA CORTE DI

SAN CASSIANO

C’era una Corte

anche qui, con il castello ancora visibile sopra al paese, il molino, la chiesa

e ottimi poderi da grano, come Torricella e Camminatella. Il confine con San

Martino all’epoca era circa al podere Loiano, che ancora oggi ha una bella

torre tonda che compare un una cartina del ‘600. Il territorio si estendeva

nella valletta di Boesimo con un confine torto che poi provocò una disputa

secolare fra lo Stato Pontificio e il Granducato, risolta bonariamente solo nel

‘700. Il castrum Sancti Cassiani nel Medioevo fu soggetto alle solite

guerriglie: nel 1292 era della famiglia Fantolini ma fu assalito dall’

immancabile Maghinardo Pagani e Alessandro dei Conti Guidi di Roména (una

località del Casentino), marito di Caterina Fantolini cercò di difenderlo, però

Maghinardo profittò di una siccità e nel giro di poco lo espugnò e lo demolì. Ricostruito

nel 1321 da Francesco Manfredi, nel 1368 si arrese alle truppe pontificie

condotte dal cardinale Anglic. Nel 1413 l’antipapa Giovanni XXIII lo concesse a

Ludovico Manfredi, ma nel 1432 se ne impossessò Galeazzo Manfredi, conte di

Faenza e poi rimase sempre sotto lo Stato della Chiesa. (da Rocche e Castelli

di Romagna di AA.vv.)

Tutte queste

intricate vicende cessarono nel 1428 quando il territorio di San Cassiano e San

Martino passò definitivamente alla signoria dei Manfredi di Faenza e i

territori di Marradi, Modigliana e Tredozio passarono sotto Firenze.

In questi

comuni i castellari e i fortilizi delle Corti furono demoliti. Era un gesto dal

preciso significato politico: la Città non governava come facevano i signorotti

arroccati sui cocuzzoli ma con i Commissari della Signoria e i Gonfalonieri,

che risiedevano nel Palazzo Pretorio sulla piazza centrale dei paesi. Così

lentamente qui da noi si superò il Medioevo e finì l’organizzazione curtense

durata per tanti secoli.

Per

approfondire

Cerca nell'indice cronologico del blog questi articoli oppure digita le parole in grassetto nella casella di ricerca, in alto a destra nella home page del sito.

Cerca nell'indice cronologico del blog questi articoli oppure digita le parole in grassetto nella casella di ricerca, in alto a destra nella home page del sito.

6 luglio 2018 La Badia di Susinana

16 luglio 2017 Campora di

sotto

10 giugno 2017 La Pace di

Costanza qui da noi

.