Quando

l’attività umana lascia una traccia nei luoghi

Quando

l’attività umana lascia una traccia nei luoghi

Ricerca

di Claudio Mercatali

Il coltro è una specie di aratro.

Da questo viene il nome di Coltreciano.

un podere vicino a Marradi.

Nei

nostri monti spesso i siti prendono nome da qualche caratteristica collegata

alla loro natura. Li chiamarono così gli antenati, che con il duro lavoro nelle

campagne avevano avuto modo di constatare i fatti. Si potrebbe fare una ricerca

abbinando i posti con una certa caratteristica con il contrario, come:

Campo

lasso (a Santa Reparata) e il crinale delle Salde (oltre Gamberaldi)

Campo

al buio (Badia di Susinana) e Mirasole (Marradi)

Valérta (Badia del Borgo) e Valpiana (Popolano)

Oppure

cercare i poderi con il nome collegato alla loro resa agraria, come:

Zebarόla

(acerbina, Lutirano) e Val Zerbàra (Fantino).

Schéta

(seccata, Albero), Lischéta (Val della Mèda) e L’Ischeta (Palazzuolo), poderi con il seccatoio per i marroni.

Zana

e Zanella, i poderi adatti per la frutta (la zana è un tipo di paniere).

Schéta

(seccata, Albero), Lischéta (Val della Mèda) e L’Ischeta (Palazzuolo), poderi con il seccatoio per i marroni.

Zana

e Zanella, i poderi adatti per la frutta (la zana è un tipo di paniere).

Però

lo scopo di oggi è la ricerca dei nomi derivati dal tipo di attività che veniva

svolta in certe zone, senza curarsi tanto della natura del luogo e della sua

resa agraria.

La

coltivazione con la marra

e il coltro

Attorno

al capoluogo la terra si lavorava con la marra, la zappa, nei campetti

terrazzati e da questo viene il nome Marato o Marradi. Il fatto è stato descritto

tante volte e quindi non importa soffermarsi ancora.

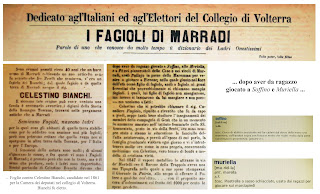

I campi di Coltriciano (sullo sfondo)

negli anni Sessanta

Però nelle vicinanze di

Marradi ci sono anche terre coltivabili in modo un po’ più agevole. Per esempio

Coltriciano di Sopra e di Sotto sono due

poderi sulla destra del Lamone, pianeggianti e con una buona resa, nonostante

il terreno duro e a tratti sassoso. Il nome deriva infatti da coltro, un

tipo di aratro che permetteva di non incidere troppo il terreno.

Da quanto

risulta dai Registri dei Censi del Seicento, che è nell’ Archivio storico del Comune,

qui c’erano molti lotti piccoli e indipendenti, non del tutto compresi nei poderi, proprio come se il sito fosse una specie di orto dei

marradesi.

C'è un Coltreciano anche a Lutirano, vicino al Paese dalla parte di Badia della Valle.

C'è un Coltreciano anche a Lutirano, vicino al Paese dalla parte di Badia della Valle.

I

castagneti

Siamo nel paese del Marron buono e sulle colture castanicole è già stato

scritto tanto. Basterà ora ricordare che secondo l’uso locale un castagneto si

impiantava nei versanti a nord, a basȇn, a bacìno, a bacìo,

perché così si limitava il rischio della siccità estiva. C’è anche un detto per

questo: L’è l’aqua ed luj clà fa maturé i marǒ.

Prendiamo i poderi vicini

al capoluogo: i casi più tipici sono i Castagneti di Sasso e di Coltriciano, rivolti

nettamente a nord. Invece i poderi a solame avevano i castagneti staccati dal

resto della proprietà, in luoghi anche abbastanza lontani, purché rivolti a

nord ovest.

Se

ci allontaniamo dal capoluogo la situazione non cambia: tutti i castagneti di

Crespino sono orientati così, compreso il famoso castagneto di Pigàra.

A Casaglia si raggiunge il massimo: il paese è nettamente a solame e non

c’è nemmeno un castagno. Eppure i casagliesi campavano di castagne e di poco

grano, e i loro castagneti erano nella vallata accanto, quella di

Fornello.

Qui da noi un certo numero di località e poderi

prendono nome dalla parola “corno”. Ci

sono Corneta e Corneto (Palazzuolo). Il Corneto, Il Corno (Marradi), Le

Corniete (Crespino) il Passo del Corno o Corna (Modigliana). Non è possibile

che nella nostra zona ci siano "corna" da tutte le parti e

quindi serve una alternativa: i nomi potrebbero derivare dal tedesco korn,

grano, visto che l’appennino romagnolo fu abitato per due secoli dai Longobardi,

nei secoli più remoti del Medioevo. Infatti in ognuno di questi siti c'è

qualche campo pianeggiante e lavorabile, forse ottenuto per disboscamento al

tempo dei tempi, mentre tutto attorno i monti sono molto ripidi e coperti dalla

macchia.

Dal

grano e dalle castagne si ricavavano delle farine, per cui nel territorio

c’erano tanti molini. Le castagne e il grano si trasportavano a sacchi, con un

peso standard di una soma (135 Kg) da caricare sul somaro, che perciò si

chiama così. Tenute in conto anche la viabilità e le

pendenze nella Valle Acerreta era opportuno che ci fosse un molino ogni miglio (1600

m) perché tanti se ne trovano nel fondovalle, se si cerca bene. Qui sotto c’è l’elenco, dal confine con Modigliana all’Eremo di Gamogna.

Vicino ai paesi i molini erano più fitti. Attorno al capoluogo in due miglia c'erano i molini di: 1) Ponte di Camurano 2) della Piazzetta di Biforco 3) di Casa Bernabei 4) della Concia, della Polvere, della Portaccia, con un unico canale

5) il Molino della Guadagnina, alla Badia e poi il Molinone, che era a cilindri. La ricerca completa in tutto il Comune fu fatta nel 2003 da Franco Billi e ad essa conviene fare

riferimento.

Vicino ai paesi i molini erano più fitti. Attorno al capoluogo in due miglia c'erano i molini di: 1) Ponte di Camurano 2) della Piazzetta di Biforco 3) di Casa Bernabei 4) della Concia, della Polvere, della Portaccia, con un unico canale

5) il Molino della Guadagnina, alla Badia e poi il Molinone, che era a cilindri. La ricerca completa in tutto il Comune fu fatta nel 2003 da Franco Billi e ad essa conviene fare

riferimento.

I

laghi

Laguna,

Pian di Laguna, Fosso del Lago, I Laghi (al confine con Vicchio), strada di

Lago (Modigliana) … ecco che la storia si ripete: com’è possibile che nelle

nostre montagne, specialmente in alto, ci siano tanti toponimi che parlano di

laghi e lagune?

Clicca sulle immagini

se le vuoi ingrandire

In

realtà il toponimo lacus è da

intendere come lacuna, mancanza,

difetto di qualcosa e non come laguna.

Che cosa venne a mancare in questi siti? Molto probabilmente i poderi furono

ricavati per disboscamento e quindi la mancanza si riferisce all’ assenza di

alberi.

In

realtà il toponimo lacus è da

intendere come lacuna, mancanza,

difetto di qualcosa e non come laguna.

Che cosa venne a mancare in questi siti? Molto probabilmente i poderi furono

ricavati per disboscamento e quindi la mancanza si riferisce all’ assenza di

alberi.

Nel medioevo e anche dopo il disboscamento per ricavare terreni di

coltura era una pratica comune nell’ insediamento, un po’ come in una piccola

Amazzonia.

La

pastorizia transumante per tanti secoli è stata una attività svolta nelle alte

valli del Lamone, dell’ Acereta e soprattutto a Campigno. Il clima costringeva

i pastori a trasmigrare in inverno verso la Maremma, specie a

Roccastrada, dove si stabilirono tanti di noi lasciando una traccia ancor oggi

riconoscibile nei cognomi e in qualche lontana parentela.

Ecco che cosa dice

Jacopo Fabroni, un notaio marradese di metà Ottocento, appassionato cultore di

agricoltura delle nostre montagne.

Qualche nome? Val Pecora (Campigno), Vallagnello (Palazzuolo), Il Becco (Oltre il valico di Coloreto), Vello e Vallamento (Lutirano). Lamm in tedesco significa agnello.

I contratti livellàri di

Crespino

Il contratto agrario di livello

era già in uso nell’ Antica Roma, per dare in affitto delle terre secondo le

condizioni scritte in “duo libelli pari tenòre conscripti” (da qui il

nome del contratto): due libretti uguali e ciascun contraente firmava quello

che rimaneva in mano all' altro. Questi contratti furono usati molto

nel Medioevo anche dalle Badie come quella di Crespino, che davano in

concessione le loro terre a vario titolo. Il giurista Silvio Pivano agli inizi

del Novecento, li studiò e li definì così:

“Le Precàrie e i Livelli erano contratti

fra persone della più varia condizione sociale, che cadevano su beni di

qualunque entità e natura, erano di qualunque durata, con canone di

qualsivoglia valore e specie, con o senza obbligo di miglioramento dei fondi. Per

contro, nella grande varietà degli esempi, un elemento appariva costante e

sicuro, quello della forma con cui dovevano essere conclusi”.

La “forma” conclusiva nel nostro

caso era la definizione scritta o orale di un canone in natura o in prestazione

d’opera. Spesso il crespinese livellario

(= affittuario) della Badia era tenuto e prestare un certo numero di ore

lavorative in favore del monastero a seconda del suo mestiere. Nella seconda metà del Novecento, il contratto di

livello cadde in disuso e così gli assegnatari livellari non

pagarono più alcun canone. Però la maestra Giovanna Pieri, di

Crespino, racconta che suo nonno pagava ancora il livello ai signori Mazza, che

consisteva in un certo numero di presse ogni volta che tagliava il fieno. Il

Contratto di Livello a Crespino era sine die (perpetuo) e passava di

padre in figlio anche se la proprietà del terreno cambiava. I Mazza erano

diventati titolari del diritto livellario in virtù del seguente antico

acquisto.

Carlo Mazza, agli inizi

dell’ Ottocento sposò Rosa Bandini ed ebbe in dote una parte della Bandìta di

Crespino che la famiglia della moglie aveva comprato dai monaci nel Settecento,

quando la Badia chiuse per scarsità di vocazioni e divenne una semplice

parrocchia.

Il signor Remo Scalini, che diversi

anni fa comprò i Prati della Logre dai Mazza, estinse tutte queste servitù e

ora è proprietario a pieno titolo delle terre.

I

Prati della Logre sono di

fronte a Crespino dove c’erano delle partizioni livellarie. Il nome è

probabilmente una deformazione del romagnolo

Pré degl’Ovre ossia i prati

dove era dovuto un canone di prestazione d’opera a favore dei monaci della

Badia. Un altro caso è il sito degli

Ortacci, in quota vicino al confine

con il Comune di Vicchio, chiaro per il nome ma soprattutto per la suddivisione

delle terre in porzioni piccole e fitte, che si vedono bene nel Catasto

Leopoldino del 1822 qui sopra. La stessa cosa si nota nel sito detto

E forné,

lungo la Faentina Vecchia, prossimo alla

Font

de Rè (fonte del rio) che si vede bene nella moderna Carta della Agenzia

delle Entrate, assieme alla partizione della

Crocetta, sopra al paese.

Anche il Comune di Marradi aveva dei beni da concedere a livello, perché a seguito di un complicato contratto nel Cinquecento aveva ottenuto dai monaci di San Benedetto in Alpe dei diritti livellarii sui poderi del Becco e Valdimora del Becco. L'esazione del diritto passava da un proprietario all' altro in caso di vendita, come si può leggere in questo atto del notaio ser Giuseppe Cavina Pratesi. Dunque il signor Angelo Ferrini acquirente di queste terre nel 1833 dovette farsi carico della tassa.

Per

approfondire:

Vincenzo Roppo, Il contratto, Giuffrè, 2001, pp. 217-255

Franco Billi, I mulini del territorio di Marradi, nel Blog al tematico Scienze della Terra, 18.12.2013 (prima parte), 12.02.2014 (seconda parte), 15.03.2014 (terza parte).