Quattro manifestazioni tipiche

della bella stagione

di Claudio Mercatali

Che cos’è un fenomeno? Nel linguaggio comune è un

evento eccezionale, culturale, sportivo, di cronaca e altro ma in realtà la

parola in sé è la traduzione schietta del greco antico fenomai che

significa solo “una cosa che avviene”.

Dunque una goccia che cade su una

foglia è un fenomeno così come un turbine che abbatte la pianta. Questi che

seguono sono fenomeni meteo intesi in questo senso, ossia cambiamenti ordinari

delle condizioni atmosferiche, che avvengono, capitano, succedono, senza essere

dei record, ossia delle cose da ricordare.

LE NUVOLE

LE NUVOLE

cumulinembi

Le

nuvole sono simili alle nebbie: sono fatte da minute goccioline d’acqua

sospese nell’aria. Si formano quando una massa d’aria calda e umida si solleva, l'acqua condensa sotto forma di vapore.

cirri

La condensazione può avvenire a diverse quote e

quindi ci sono tanti tipi di nuvole:

Gli

strati e i cumuli sono nubi basse,

che si formano per piccoli fenomeni di condensazione.

I

cumulonembi sono nubi a

torre, che a volte raggiungono i margini superiori della troposfera (10 km) e

spesso provocano violenti temporali.

I

cirri sono le nubi più alte e

hanno forme allungate.

cirrocumuli

I

cirrocumuli hanno

invece un aspetto tondeggiante. Non portano pioggia, ma spesso precedono gli

ammassi nuvolosi più grandi. Da qui il detto “cielo a pecorelle, acqua a

catinelle”.

Quanto

pesa una nuvola? I meteorologi hanno calcolato che il vapore ha una densità D = 0,5 grammi al metro cubo e quindi una nuvoletta di raggio 100 m se fosse sferica

avrebbe un volume di:

V = 4/3 πr3 =4 x (3,14 x 1003 )/3 = 4.186.667 metri cubi

e peserebbe P = D x V = 20,93 q

Come

può sostenersi in cielo se pesa quasi 21 quintali? Non è una questione di peso ma di densità: l’aria poco umida o secca ha una densità variabile da 1,0 a 1,225g / mc e quindi l'aria molto umida che formerà la nuvola sale come un palloncino perché è meno densa. Perché sta ferma ad una certa quota? Con

la salita si è raffreddata e ha raggiunto un equilibrio con l’aria

circostante.

I TEMPORALI

I temporali sono eventi meteo tipici dell’estate

e si sviluppano con un ciclo di fasi ben preciso:

Prima fase:

Prima fase: una massa d’aria vicina al suolo si scalda molto con il sole estivo, e si carica di umidità, proveniente dai suoli che si asciugano.

Seconda fase: l’aria calda e umida, che è leggera, sale veloce verso l’alto e si raffredda.

Terza fase: con il raffreddamento l’umidità

raggiunge il 100% e il vapor d’acqua condensa. Così si formano delle grandi nubi come i cumulonembi. Il

movimento delle piccole particelle d’acqua dentro un cumulonembo è veloce e

caotico: si urtano e si ingrandiscono, finché non riescono più a sostenersi e

precipitano al suolo sotto forma di pioggia.

I

temporali sono violenti ma durano poco, e si esauriscono quando l’acqua dentro

al cumulonembo è precipitata al suolo. Così il cumulonembo scompare e il

cielo torna sereno.

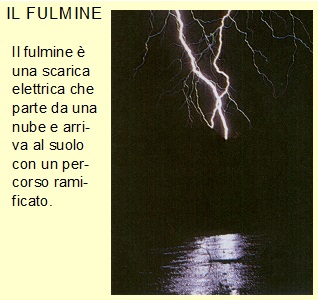

I FULMINI E I TUONI

Se

strofiniamo una penna di plastica sulla manica di una maglia di lana e poi la

avviciniamo ad un pezzetto di carta, possiamo notare che esso viene

attirato. Il fenomeno avviene perché lo sfregamento elettrizza la plastica.

Anche l’acqua si può caricare di elettricità per strofinio, quando è in forma

di minute gocce come nelle nubi. In un cumulonembo lo strofinio avviene di continuo, fra i vari volumi d’aria umida che salgono in alto.

Alla

fine la nuvola è tanto carica di elettricità da non poterla più contenere e la scarica verso il suolo con un fulmine accompagnato da un tuono. Siccome

la velocità della luce è molto più alta di quella del suono, noi vediamo subito il

bagliore del fulmine e sentiamo il rumore dopo un certo tempo. Una

regola approssimata dice che se contiamo lentamente quando vediamo

il fulmine e smettiamo quando sentiamo il tuono, otteniamo un numero che indica

a quanti chilometri di distanza è caduto il fulmine.

E

il lampo? E’ una scarica elettrica dentro la nuvola per cui si vede il

bagliore ma non il percorso verso il suolo. Affidiamoci al poeta

Giovanni Pascoli:

Il

lampo

E

cielo e terra si mostrò qual era:

la

terra ansante, livida, in sussulto;

il

cielo ingombro, tragico, disfatto:

bianca

bianca nel tacito tumulto

una

casa apparì sparì d’un tratto;

come

un occhio, che, largo, esterefatto,

s’aprì

si chiuse, nella notte nera.

LA GRANDINE

La

grandine è un fenomeno meteorologico

estivo o primaverile. Un chicco di grandine tagliato a metà mostra una

struttura che spiega bene la sua origine: è formato da strati di ghiaccio trasparente

e opaco. Spesso contiene anche bolle d’aria. Si pensa che questi strati si

formino in diverse fasi:

Prima fase: dentro un cumulonembo turbolento una goccia d’acqua viene trascinata in alto, si raffredda, ghiaccia e cade.

Seconda fase: la goccia d’acqua ghiacciata non arriva al suolo, perché una corrente d’aria la riporta in alto. Così si ricopre di un altro velo di ghiaccio e diventa più grossa.

Terza fase: Le correnti d’aria dentro il cumulo nembo fanno compiere diversi “giri” alla pallina di ghiaccio e ogni volta essa si ricopre di un velo d’acqua ghiacciata. Così si forma il chicco di grandine con la struttura interna stratificata.

Quarta fase: Il chicco è diventato pesante e l’aria turbolenta

non riesce più a trascinarlo in alto. Cade e dà origine a una grandinata.