La necessità di scrivere

perché gli altri sappiano

ricerca di Claudio Mercatali

Chi pittura o scolpisce una scritta ha la necessità di comunicare qualcosa di sé. Per esempio l'anno inciso sopra a un portone e le iniziali del padrone di casa sono un messaggio per chi passa oppure una frase scolpita su un marmo ricorda un fatto successo. Chi incide sa che il lettore quasi sempre rimane indifferente al messaggio ma tant'è, ha bisogno di comunicarlo lo stesso.

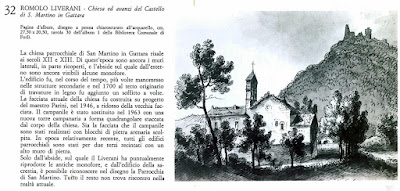

Qui da noi le lapidi più antiche sono due pietre tombali che risalgono ai tempi dell'antica Roma. Una è nota come Stele di Calesterna ed è murata nell'atrio di una casa in via Fabbrini, a Marradi. L'altra è nella chiesa di San Martino in Gattara, murata sul lato destro della navata.

Si trovano molte incisioni antiche anche sulle campane delle nostre chiese parrocchiali, perché il fonditore imprimeva l'anno, il suo nome e anche quello dei committenti e del parroco. Tutti costoro volevano lasciare memoria di sé sapendo che le campane durano tanto tempo, il suono rimane identico per dei secoli e fa emergere dal passato remoto dei ricordi nitidi.

Queste che seguono sono lapidi, incisioni o scritte vecchie di almeno duecento anni nelle pietre degli edifici della nostra zona, che a volte danno qualche notizia storica e altre volte sono testimonianza di una emozione, di un dramma o di una soddisfazione.

Se partiamo dal Medioevo la notizia più antica viene da una lapide della chiesa di Badia della valle, dove si dice che l'edificio fu costruito al tempo dell' abate Andrea di Vidigliano, dal 1329 al 1334. Vidigliano è un sito di Tredozio citato anche nel Privilegio di Federico Barbarossa (1164) in favore del conte Guido Guerra di Modigliana.

Anche nella Badia di Santa Maria in

Crespino, antica come Badia della Valle, c'è una memoria dipinta

alla base di un dipinto mutilo, che dice:

Anno dni MCCCXLII Dominus johs

Ghetti de Rambrinis de Florentia abbas con. Sce Marie de Crespino

fieri fecit hanc tabulam Restau (rata) vero anno dni MDIII

(In italiano: Nell'anno del Signore

1342 Giovanni Ghetti dei Rambrini, fiorentino, abate del convento di

S.Maria di Crespino, fece fare questa tavola. Restaurata nell'anno

del Signore 1503).

La casa qui accanto, in centro a Marradi, è un edificio descritto in un documento del Seicento come "magazzino del grano di Enea Fabroni" e ha sulla facciata degli stemmi interessanti, che però hanno varia provenienza e sono stati murati qui in diverse occasioni, anche di recente. Il più grande è un blasone mediceo con le solite sei palle e la scritta Ferdinando magnus dux Etruriae e si riferisce a Ferdinando de' Medici granduca ai primi del Seicento. I due stemmi più piccoli, accanto alla finestra, ingranditi qui accanto sono di persone di cui non si sa nulla, forse Capitani del Comune di Firenze spediti a Marradi a governare, nel 1457 e nel 1446.

La Maestà di Piaiano è una chiesina al confine con Tredozio, nella soppressa parrocchia di Cesata. Sito di culto antichissimo, anche oggi a settembre apre e vi si celebra una messa seguita da una festicciola abbastanza frequentata. All'interno nel margine basso di un affresco c'è una scritta del 1556 dove il committente ricorda l'obbligo di un ex voto.

Il monastero delle Domenicane, nel centro di Marradi, fu fondato nel 1568. Sull'arco della porta c'è la data e una sola parola: Jesus.

Nel 1899 una frana enorme, un milione di metri cubi di terra e macigni, si staccò dal monte di fronte a Gamberara, un casale a metà strada fra Biforco e Campigno e sbarrò il torrente. Si formò un lago e il villaggio venne sommerso. Oggi il lago è stato colmato dai detriti portati dalle piene ma le case sono ancora là sotto. Le casette a mezza costa di fronte alla frana non furono coinvolte. Una di queste si chiama La Tana e nella facciata c'è la data 1581 senza frasi leggibili. L'anno da solo dà poche indicazioni ma in questo caso dimostra che il sito di Gamberara era antico, vecchio di almeno 400 anni al momento del disastro.

Girolamo era un ragazzo che abitava a Imo il Borgo. Si capisce perché nella lapide il suo nome è seguito da quello del padre e del nonno ancora vivente, accanto alla torretta dove c'è la lapide. Annegò o cadde dal muro (demengio = demersit). In latino emergo significa "vengo a galla" e demergo "vado a fondo". L'anno (1586) è inciso con i numeri romani con la regola sottrattiva, cioè togliendo degli anni dal centenario finale: XIIIIC = 100 – 14 = 86.

Filetto è un grande edificio a metà strada fra Marradi e Popolano. Compare in una mappa del 1594 con una planimetria simile a quella odierna. Era una casa signorile, forse una fattoria o un edificio pubblico. E' una secolare proprietà della famiglia Scalini della Scala e ha una cappella funeraria, ora vuota, con un' urna dipinta sulla porta e la scritta Ora pro nobis.

La parola Spedale in antico indicava un ostello per viandanti più che un luogo di cura. Il nome viene dal greco podòs, che significa "del piede". Che cosa successe a San Martino in Gattara il 6 maggio 1609? La scritta scolpita nella facciata dell' Oratorio di Santa Lucia non ce lo dice. Ai tempi dell' anonimo incisore tutti conoscevano quell'evento, ma per noi oggi non è così.

La chiesa arcipretale di San Lorenzo in Marradi fu costruita alla fine del Settecento al posto di un' altra precedente, demolita perché lesionata dal terremoto del 1661. Di questa rimangono solo alcuni arredi, il fonte battesimale e l'acquasantiera, con inciso l'anno di fabbricazione (1619).

Sotto il primo arco delle logge del Municipio ci sono le verghe di ferro delle misure di lunghezza in uso nel mercato di Marradi. Prima del Sistema metrico decimale ogni paese aveva misure proprie, che nel nostro caso sono i vari tipi di Braccio usato in Toscana e in Romagna. Per evitare truffe il capitano Carlo Marucelli, Gonfaloniere di Marradi nel 1621 -1622 le fece piombare al muro e appose il suo sigillo.

In una finestra della chiesina di Santa Maria delle Grazie, più nota come Cappellina, c'è la scritta Jacopo e Fabio Bug .... ti, 1663. Forse ricorda un ripristino dopo il disastroso terremoto del 1661.

La scossa di terremoto del 23 marzo 1661 fu disastrosa in tutta la Romagna Toscana. L'ing. Pieratti, inviato dal Granduca, rilevò che la chiesa arcipretale aveva i muri sbilenchi e il palazzo comunale si era spaccato a metà. Come al solito il ciclo sismico durò un paio di anni e nel 1662 ci furono altre scosse distruttive. Con una di queste la chiesetta di San Martino in collina, al confine con Tredozio, fu devastata e dovette essere ricostruita. Una lapide sul fianco ricorda il fatto.

Sull'architrave all'ingresso della chiesa di Grisigliano è inciso l'anno di costruzione (1712) di una parte dell'edificio, cosa insolita per una chiesa. La parte opposta è in una mappa del 1594 e quindi ai primi del '700 la chiesa venne voltata e la parte vecchia divenne canonica.

La chiesa di Casaglia è recente (1912) e il campanile ancora di più (1925 -26). Prima la chiesa era nella prima casa del paese, dalla parte di Marradi. Ora è un edificio privato, ben ristrutturato. Sull'architrave di una porta murata è impresso l'anno 1763.

Sulla facciata della canonica della chiesa arcipretale di San Lorenzo c'è la lapide a ricordo della visita del Granduca Leopoldo di Lorena del 1777 nei paesi della Romagna Toscana. E' una dedica molto bella fatta per un sovrano amato.

Il seccatoio per i marroni era una casetta per seccare i frutti stesi su un pavimento dal quale entrava il calore e il fumo delle braci al piano di sotto. Ce n'erano diverse centinaia a Marradi e questo della fattoria di Gamberaldi è ancora intatto. Lo costruì Francesco Cavina Pratesi, proprietario nel 1801 e, soddisfatto della sua iniziativa fece incidere la croce e il suo nome nell'architrave, cosa insolita in queste costruzioni. Il numero otto è scolpito in orizzontale, come si usava a quei tempi.

Un'altra serie di incisioni si trova nei tabernacoli lungo le strade antiche e di campagna. Questa per esempio è alla sommità dei Prati di Gruffieto, segnato anche nel Catasto Leopoldino del 1822.

Nel campo sul retro della Cappellina c'era un cimitero chiuso al primi dell' Ottocento quando venne aperto il camposanto attuale. Fu riaperto nel 1817 per seppellire i miserabili morti nell'epidemia di tifo petecchiale che afflisse il paese quell'anno. Ogni anno qui si svolgeva La festa alla Cappellina, molto partecipata. Anche oggi per tradizione la chiesa è aperta solo nel mese di maggio.

La battaglia di Lipsia (16-19 ottobre 1813) o Battaglia delle Nazioni segnò la sconfitta definitiva di Napoleone dopo la Campagna di Russia. I cittadini dell' Impero erano soggetti all' obbligo di leva e furono coinvolti nelle avventure napoleoniche. Per questo Michele Ciani dovette andare a piedi in Germania a combattere, di sicuro assieme ad altri coscritti di Marradi. Ce lo ricorda la lapide tombale nella chiesa di Santa Maria delle Grazie (La Cappellina) posta a suo ricordo da Evaristo Piani, il primo sindaco di Marradi, ammirato da questo fatto.Nei secoli antichi la maggior parte

della gente non sapeva scrivere né far di conto. Però anche tutti

costoro ogni tanto avevano voglia di lasciare un ricordo di sé e

delle loro cose. Come facevano? Un analfabeta alfanumerico può

comunicare per iscritto con un linguaggio simbolico fatto di immagini e figure, con qualche lettera iniziale e da

questo insieme si può ricavare il suo pensiero come da un rebus.

A volte la soluzione è semplice,

come nel caso di questo contadino che incise nella pietra del capanno

del suo castagneto questa descrizione di se stesso.

Altre volte la simbologia è chiara ma

non se ne ricava una frase di senso compiuto. E' il caso della pietra

incisa ritrovata al podere Le Lastre (Gamberaldi) dove si distinguono

bene dei monti con le croci che per alcuni rappresentano il Calvario,

con Cristo e i Ladroni.

In altri casi il significato è

ancora più oscuro, come nel caso del graffito che è in una finestra

della casa detta Il Castellaccio, a Biforco.

Il fatto è che la scrittura è

codificata da regole precise, invece il graffito dipende solo

dall' estro e dalla abilità di un individuo come incisore. Al Molino

della Concia, oggi di proprietà della prof.ssa Livietta Galeotti ci sono alcune incisioni su roccia difficili da interpretare.

La prof.ssa Livietta pensa che potrebbero essere opera di pellegrini in viaggio verso o da Roma. Questo perché il motivo ricorrente è la croce impostata su una collinetta stilizzata, che potrebbe simboleggiare il Monte Calvario. In effetti anche il graffito delle Lastre di Gamberaldi ha questa impostazione.

Un'altra categoria di pietre scolpite è quella dei cippi confinari, ossia delle pietre sagomate poste a segnalare un confine. Questi qui accanto sono due segnali di confine fra il Granducato e lo Stato Pontificio.

Nel Catasto Leopoldino sono segnati con la lettera T = termine, o con una serie di numeri romani, come si vede qui sopra. Alcuni cippi ci sono ancora ma i più sono andati persi per tanti motivi, dopo essere diventati inutili con l'Unità d'Italia (1861).

Il fatto si presta a qualche curiosa osservazione: nella foto qui sopra Maurizio ed Ermanno sono in provincia di Ravenna e Claudio (che scatta) è nell'area metropolitana di Firenze.

Per ampliare sul blog 3

1 gennaio 2016 La famiglia di Vocusia24 aprile 2014 La stele di Calesterna

03 agosto 2011 La Madonna della chiesa

di Crespino