Un trekking al castello

di Ludovico Manfredi

ultimo signore del paese

di Claudio Mercatali

Ludovico Manfredi era un conte ambizioso, parente dei Manfredi di Faenza e in perenne lite con essi. Nel 1424 dominava su Marradi, protetto dai Fiorentini ai quali faceva comodo che un signorotto locale contrastasse le ambizioni di Faenza.

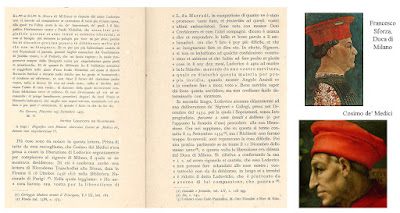

In quell'anno Filippo Maria Visconti, duca di Milano, cercò di conquistare la Romagna e scoppiò una guerra con Firenze, che si sentiva minacciata. Il Duca iniziò una lenta risalita lungo la valle del Lamone, per raggiungere il Mugello, aiutato anche dai faentini. Ludovico Manfredi era nell’esercito fiorentino, che fu sconfitto a Fognano. Dopo questa battaglia ci fu l'armistizio e i Milanesi e i loro alleati rinunciarono ai loro propositi.

Ludovico sperava di cacciare i suoi odiati parenti da Faenza ma la pace guastò i suoi piani. Si agitò, protestò, e fu invitato a Firenze “per intendersi”. Però, appena arrivato, fu imprigionato nel carcere delle Stinche.

Il Carcere delle Stinche (qui accanto) era in via Ghibellina. Prese il nome nel 1304 quando vi furono rinchiusi i prigionieri fatti al Castello delle Stinche (Greve in Chianti). Era in appalto a privati e si stava meglio o peggio a seconda di quanto si poteva pagare. Vi furono rinchiusi anche Savonarola e Machiavelli.

Eliminato il conte Ludovico, i Dieci di Balìa incaricarono Averardo de Medici di prendere il Castello di Marradi e di cacciare i suoi fratelli. Averardo, era un pignolo che annotava tutto e così conosciamo il diario dell’ assedio, giorno per giorno, per un mese intero.

Chi sa leggere la scrittura del Quattrocento potrebbe consultarlo all'Archivio di Stato nelle filze del Mediceo avanti Principato, però è come fare un rebus a ogni riga. Averardo aveva delle milizie raccogliticce comandate da Bernardino della Carda, Cecco da Chianciano, Giovanni da Cascia, Antonello da Pescopagano, Antonio da Sinalunga, tutti personaggi che per vari motivi avevano dei debiti di riconoscenza verso Firenze e avevano accettato di rendersi utili a Marradi. Perciò nessuno di costoro era disposto a rischiare più di tanto. C’era anche una compagnia di mercenari un po’ svogliati comandati da Guglielmo l’Inghilese. L’assedio fu un susseguirsi di pochi assalti e molte trattative con vari tentativi di corrompere gli assediati perché si arrendessero. Ai primi di settembre del 1428 i fratelli di Ludovico Manfredi si arresero e abbandonarono il paese.

La ricostruzione della pianta del castello

in un plastico

di Vitaliano Mercatali

A tutte queste vicende avevano assistito, da lontano, anche i Manfredi di Faenza, che non volevano che i Fiorentini si allargassero troppo nella vallata. Accennarono l’intervento quando le milizie fiorentine assediarono il castello di S.Martino in Gattara, e Averardo rinunciò per non creare un incidente. Così il confine fra i domini delle due città fu fissato lungo il corso del Lamone, dove ora c’è il confine di regione.

E i Marradesi? I popolani non erano rimasti per niente coinvolti in queste vicende. Dal diario di Averardo sappiamo che erano preoccupati soprattutto per il gran consumo di fieno delle milizie e per l'arrivo dell’inverno. I più pensavano che questo fosse l’ennesimo cambio della guardia fra un signore e l’altro. Invece i Fiorentini arrivavano per governare.

Averardo de Medici

Averardo convocò tutti, chiese obbedienza, fu convincente e dopo un po’ la ottenne. Nel 1429 fu concesso lo Statuto e nel 1447 il mercato settimanale, il lunedì. Così Marradi entrò a far parte della Signoria di Firenze. Dice lo storico Repetti: “ … dondechè fu promesso dalla Signoria di trattare quelle popolazioni al pari degli abitanti del contado fiorentino, col dichiararle esenti dalle imposizioni, gabelle, gravezze e fazioni ordinarie e straordinarie ...”.

E Ludovico Manfredi? I Fiorentini non lo liberarono, nonostante le suppliche dei fratelli e l’intervento di Astorre Manfredi di Faenza, che non lo temeva più. Forse morì alle Stinche dopo più di trent'anni di carcere.

Astorre Manfredi

LA ROMAGNA TOSCANA

Marradi e Modigliana furono gli ultimi comuni romagnoli conquistati dai Fiorentini (1428). Gli altri comuni conquistati nel Quattrocento o prima e rimasti sotto Firenze fino al 1923 sono: Tredozio, S.Benedetto, Rocca S.Cassiano, Dovadola, Castrocaro, Premilcuore, S.Sofia, Bagno di Romagna, Verghereto.

E ora non rimane che andare a vedere questi posti e le rovine del castello di Ludovico. La panoramica aerea qui accanto spiega abbastanza bene com'è fatta la zona.

Clicca sulle foto se le vuoi ingrandire

Si può fare il percorso in discesa, dalla Strada della Piegna verso Marradi, partendo da Cignato, un gruppo di case che è quasi al valico della Colla di S.Ilario, lungo la strada per Palazzuolo.

E' un trekking piacevole per chi ama le racchette da neve, che oggi sono indispensabili, e se la neve non c'è è facile e adatto per i camminatori non tanto allenati. Si prende il pulmino per Palazzuolo, che parte dalla stazione ferroviaria di Marradi alle 8.00 o alle 9.00 o alle 15.00 tutti i giorni feriali (il sabato la corsa delle 8.00 non c'è) e si scende al bivio della Piegna. Il biglietto costa 1,20 euro e lo fa l'autista.

E' incredibile come cambiano aspetto

i posti quando c'è la neve.

La prima parte della strada è in piano e si percorre bene. E' il 2 febbraio 2012 e sta nevicando. C'è mezzo metro di neve e con le racchette si affonda abbastanza. Oggi qui il mondo è in bianco e nero e non ci sono certo i bei colori dell' autunno.

Alla bocchetta delle Fosse la visuale si apre. Si vedono i tornanti e la meta, laggiù in fondo. Gli ultimi giorni di gennaio sono "i giorni della merla" che la credenza popolare considera come i più freddi dell'anno. Secondo la leggenda una merla per proteggersi dal freddo si infilò in un camino con i suoi piccoli e dopo qualche giorno tornò fuori affumicata. Da allora questi uccelli furono tutti neri.

La Bocchetta delle Fosse.

La sagoma del castello si avvicina piano piano. Nevica a vento ma non è freddissimo. La fisica dice che l'acqua ghiaccia a zero gradi e la temperatura tende a rimanere più o meno su questo valore finché nevica, poi scende.

Dopo l'ultima salita compaiono i ruderi della torre di Malacoda. Finalmente si entra dentro il perimetro del castello. Dal mastio si vede la valle del Lamone per sette o otto chilometri.

Sopra a destra: La torre di Malacoda

Qui a sinistra: il mastio visto da Malacoda

A destra: la porta del mastio

Se i fratelli di Ludovico Manfredi fossero riusciti a resistere fino ai primi d'autunno probabilmente l'avrebbero fatta franca, almeno fino all'anno successivo. In questo posto non è per niente facile mantenere un assedio a lungo, non c'è riparo né acqua.

Marradi (a sinistra) e Biforco (a destra), visti dal castello

Che cosa fecero i Fiorentini dopo aver conquistato il castello? Per alcuni anni mantennero qui una guarnigione, e poi piano piano abbandonarono il maniero e alla fine lo demolirono, perché non diventasse rifugio di banditi. La Signoria di Firenze si faceva vanto di governare con i propri Gonfalonieri e Vicari dal Palazzo Pretorio al centro del paese e non da un castello, come i signorotti medievali.

Si scende lungo la strada che va al Ponte di Camurano. La via è facile, per niente faticosa. Si passa accanto al ponte di ferro della Costa, uno dei più belli della ferrovia Faentina e alla fine si arriva alla villa Zacchini, un bel complesso residenziale del Settecento, che è lungo la strada statale per Firenze.

Bibliografia Giuseppe Matulli Breve storia di Marradi, Bemporad Marzocco, 1965

AA.VV Il Castellone, Edizioni Polistampa, 2002

Documenti dell’Archivio Mediceo avanti Principato (Archivio di Stato di Firenze)

Per i dettagli costruttivi del castello vedi su questo blog l'articolo "Dieci anni" dell' 8.11.2011