più nobile e pura

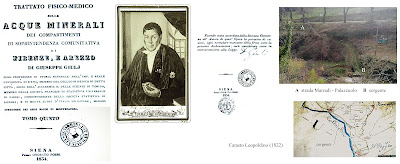

Ricerca di Claudio Mercatali

Quando piove una gran quantità d’acqua filtra sotto terra. Che cosa fà una volta penetrata nel sottosuolo? Scorre o rimane ferma? Dove va a finire? Qui parleremo delle acque sotterranee, quelle che si infiltrano sotto terra e apparentemente scompaiono.

LA DISCESA VERSO IL BASSO

L’acqua filtra nel sottosuolo lentamente. Se il terreno è sabbioso, la velocità verso il basso può essere di qualche millimetro al secondo, e spesso anche meno; fino a un minimo di pochi millimetri al giorno se il suolo è argilloso.

La prima caratteristica delle acque sotterranee è la bassa velocità di scorrimento.

C’è anche da dire che una parte dell’acqua penetrata nel sottosuolo torna in superficie quasi subito. Se il suolo è caldo l’evaporazione ne riporta in superficie una certa quantità sotto forma di vapore. Un altro quantitativo torna in superficie dopo essere stato assorbito dalle radici. L’acqua rimasta cola lentamente sempre più in basso, finché non incontra uno strato d’argilla. Che cos’è l’argilla? E’ la terra dei campi, o quella che si usa per modellare i vasi o gli oggetti di terracotta. L’argilla è impermeabile e l’acqua non la può attraversare.

Quando l’acqua incontra uno strato d’argilla smette di scendere e scorre in orizzontale filtrando attraverso i terreni permeabili che sono sopra. Così si forma un sistema idrico sotterraneo, fatto di strati che si lasciano attraversare dall’ acqua. Il sistema idrico più semplice si chiama falda freatica ed è composto così:

1 Alla base c’è uno strato d’argilla detto letto, che impedisce all’ acqua di scendere e si comporta come un foglio di plastica.

2 Sopra al letto argilloso c’è uno strato sabbioso o ghiaioso, chiamato filtrante, che permette all’acqua di filtrare, come attraverso una carta assorbente.

L’ACQUA

DENTRO LE FALDE FREATICHE

Il movimento lento consente all’acqua di rimanere a lungo a contatto con le rocce e così le scioglie. Un litro d’acqua dolce, di rubinetto, contiene diversi tipi di sali, che provengono dalla dissoluzione delle rocce. Invece l’acqua piovana è praticamente distillata. Queste sono altre due importanti caratteristiche delle acque sotterranee:

La bassa velocità non permette l’erosione come nelle sponde o nel letto dei fiumi.

Le acque delle falde acquifere portano in soluzione alcuni minerali delle rocce che attraversano, e per questo spesso sono ricche di sali.

LE FALDE ARTESIANE

In certe zone quando si trivella un pozzo, succede che l’acqua zampilla. Questo avviene in modo tipico attorno a Modena e anche nella regione francese dell’Artois. Perciò le acque che fuoriescono dal suolo con uno zampillo si chiamano artesiane o modenesi. Per avere un efflusso zampillante non basta una normale falda freatica, ma serve una falda artesiana. Questa falda si compone di tre parti:

1 Alla base c’è uno strato d’argilla che si chiama letto.

2 Sopra c’è uno strato filtrante, di sabbia o ghiaia.

3 Sopra al filtrante c’è un altro strato d’argilla, che si chiama tetto.

Osserva la figura qui accanto: se l’acqua scorre in una falda artesiana, rimane fra il letto e il tetto ed entra in pressione. I due strati argillosi si comportano come le pareti di un tubo. Se una trivella perfora il tetto della falda, l’acqua sale lungo il foro verso la superficie. Può darsi che le falde freatiche e artesiane siano presenti assieme, a diversi livelli. In genere le falde artesiane sono più profonde delle freatiche, ma questa non è una regola valida in generale. Qui da noi non ci sono falde artesiane a efflusso zampillante.

LA CIRCOLAZIONE PER FESSURAZIONE

Certe rocce sono molto fratturate e l’acqua scorre percorrendo le varie fessure, senza un sistema freatico o artesiano. Il calcare è una tipica roccia fessurata, così come la nostra arenaria e nei millenni è solubile cosicché le fessure si allargano.

Nel Carso c’è un’ampia zona in cui avviene questo fenomeno e per questo la filtrazione dell’acqua dentro le rocce calcaree fratturate si chiama anche circolazione carsica. Nei sistemi a circolazione carsica sono molto frequenti le grotte. Dal soffitto pendono le stalattiti, depositi di calcare lasciati dall’ acqua che gocciola. Invece dal pavimento si innalzano le stalagmiti, che hanno la stessa origine. Nell’arenaria dell’ appennino romagnolo avviene il contrario: la percolazione lenta dell’ acqua permette il deposito dei carbonati e le fessure tendono a chiudersi. Per questo nella formazione marnoso arenacea dei nostri monti non ci sono grotte profonde. Invece a Brisighella, nella formazione gessoso solfifera le cavità profonde sono tante.

LO SBOCCO DELLE FALDE Abbiamo detto che l’acqua scorre nei sistemi sotterranei. Dove va? Ci sono due possibilità: se la falda finisce presso la superficie l’acqua torna a giorno e forma una sorgente. Invece se la falda rimane sempre sotto terra scorre lentamente, come l'acqua di un fiume.

Nella bassa pianura se l’acqua sotterranea arriva alla costa, entra in mare dal fondale, e lo sbocco non si vede. Ecco qui sopra un tipico sbocco di falda artesiana: la pressione vince quella dell’acqua salata e l’acqua della falda si riversa in mare, però questa situazione ora non ci interessa. Nel nostro appennino le forti pendenze dei versanti prima o poi permettono alla falda di tornare in superficie e lì si genera una sorgente.

LEGGIAMO L’ETICHETTA DI ALCUNE ACQUE MINERALI

Procurati delle bottiglie d’acqua minerale naturale, di diversa marca. Fra queste interessa in particolare un’acqua oligominerale tipo Fiuggi e un’acqua a forte contenuto salino, tipo Ferrarelle. Leggi le etichette:

LE ACQUE MINERALI

Di regola una normale acqua potabile contiene circa un grammo al litro di sali disciolti. Se ne ha di più è acqua minerale. Però c'è anche il caso opposto: sono acque oligominerali quelle che hanno un contenuto salino molto inferiore alla norma.

Spesso le acque sotterranee sono ricche di sali. Per legge l’analisi chimica dell’ acqua minerale deve essere stampata nell’ etichetta e periodicamente va ripetuta. Inoltre l’acqua minerale deve essere batteriologicamente pura. Deve essere prelevata alla fonte senza lunghi percorsi dentro tubature. Ha una data di scadenza impressa su ogni bottiglia.

Le acque minerali hanno una azione benefica per l’organismo? Tutto dipende dal tipo e dalla quantità di sali disciolti. Per chi soffre di calcoli al fegato o ai reni (i calcoli sono piccole palline ricche di calcio, che si formano all’interno del nostro corpo) vanno bene le acque oligominerali, perché hanno potere diuretico ossia fanno urinare. Chi soffre di eccessiva sudorazione talvolta trova giovamento dal bere acque a forte contenuto salino, perché i sali dell’acqua prendono il posto di quelli che il sudore ha fatto uscire dal corpo.

LEGGIAMO L’ETICHETTA DI ALCUNE ACQUE MINERALI

Procurati delle bottiglie d’acqua minerale naturale, di diversa marca. Fra queste interessa in particolare un’acqua oligominerale tipo Fiuggi e un’acqua a forte contenuto salino, tipo Ferrarelle. Leggi le etichette:

Il più basso contenuto salino è quello dell’ acqua oligominerale. Quasi certamente lo ione a maggiore concentrazione sarà HCO3- perché quasi tutte le rocce ne contengono molto. L’acqua può essere più o meno ricca d’ossigeno. Il pH indica l’acidità. Se è pari a 7 l’acqua è neutra, a meno di 7 è acida, oltre 7 è alcalina. Il sodio e il potassio sono alcali, quindi ad un pH maggiore di 7 spesso corrisponde un alto contenuto di ioni Na + e K+

LE NOSTRE FALDE

La parola Coltreciano deriva da coltro, che era un particolare tipo di aratro per i terreni argillosi e sassosi, tipici qui a Marradi. Questi hanno degli ottimi strati filtranti e serbatoi (sono anche dei pessimi terreni agricoli).

La costruzione della ferrovia Faentina aveva isolato la Fonte di Sette, principale punto di approvvigionamento per Crespino. Allora le Ferrovie la resero accessibile con un ponticello sul Lamone e un sottopasso ferroviario.

In Piazza Guerrini, a Marradi, finisce l'antico acquedotto di Sambruceto e c'è una fonte che ha dato da bere ai marradesi fino agli anni Sessanta.

Durante lo scavo della Galleria degli Allocchi, fra Crespino e Ronta del Mugello, venne scoperta una falda sotterranea enorme, intubata in un acquedotto ancora esistente, che arrviva a Faenza. Secondo un detto locale, chi beve l'acqua degli allocchi prima o poi tornerà a Marradi.

L'acqua sulfurea è una minerale particolare, ricca di acido solfidrico. Quella di Marradi è dovuta all' azione di solfobatteri (quella di Brisighella è dovuta alla dissoluzione del gesso, che è un solfato di calcio idrato).