dalla Romagna

al Mugello

ricerca di Claudio Mercatali

La strada del Passo della Colla è uno dei quattro valichi che permettono il passaggio dalla Romagna al Mugello. Gli altri sono il Passo della Futa, il Valico del Giogo e il Passo del Muraglione.

A ciascuno di questi fa capo un sistema di sentieri di antica viabilità per carbonai, mulattieri, pastori transumanti, pellegrini diretti a Roma, contrabbandieri e fuggiaschi per qualche motivo.

In questi Passi c'è sempre stato traffico, fin dai tempi della Antica Roma, perché i valichi sono tutti a circa 900slm, cioè bassi. La strada della Colla, la Faentina, partiva da Firenze, arrivava a Borgo San Lorenzo in modo agevole ma poi peggiorava fino al valico e nel versante romagnolo fino a Marradi. Era un fatto voluto dalla Signoria di Firenze, perché una semplice mulattiera permetteva a fatica il transito delle salmerie e degli eserciti provenienti da nord ed era una barriera difensiva. Questa necessità venne meno alla fine del Settecento, perché i granduchi di Lorena, succeduti a Medici, erano Asburgo e governavano anche nel nord Italia. Quindi non avevano necessità difensive da quella parte e favorirono il commercio del grano e del sale che spesso scarseggiavano in Toscana.

L'antico tracciato si può ritrovare con un sopralluogo usando la cartografia storica e le vecchie foto dei versanti spogli. Nelle immagini qui accanto è il tracciato più in basso.

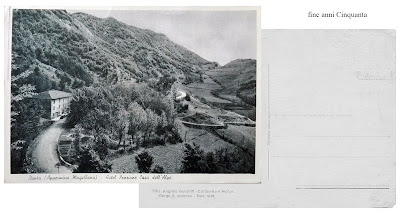

Una nevicata poco prima del valico. La casa è l'Hotel Gran fonte dell'Alpe, oggi in disuso.

La stessa visuale negli anni Cinquanta.

Gli ultimi tornanti prima del Passo visti dalla pendice sopra il bar ristorante della Colla.

L'erosione della roccia qui ha formato una specie di profilo molto noto.

Il valico fu sede di accaniti combattimenti nel 1944 perché era sulla Linea Gotica. Questo è il periodico americano Parade che illustrò i fatti con belle foto.

Negli anni Cinquanta la valletta del torrente Ensa, dove sorge Razzuolo era ancora brulla.

se le vuoi ingrandire

Oggi non c'è più la necessità di tagliare il più possibile per scaldarsi e la macchia ha ripreso il sopravvento. Il tracciato però si vede molto bene nei prati di Casaglia, dal monte Faggeta.

Come ai Passi del Giogo e del Muraglione in cima c'è un punto di ristoro.

Gli edifici più vecchi sono quelli nel versante di Casaglia.

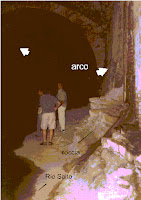

I geometri del granduca Leopoldo abbandonarono il tracciato vecchio perché era franoso e lo portarono in alto, scavando nella roccia, come si vede qui.

La strada della Colla per gli Inglesi che la percorrevano nel 1944 era la Strada freccia (Arrow route) per la lentezza e il disagio nel transito.

Fu festa grande il 12 dicembre 1898 perché si inaugurò l'Hotel Gran Fonte dell'Alpe. Ecco il resoconto scritto dal corrispondente del settimanale Il Messaggero del Mugello.

Fu festa grande il 12 dicembre 1898 perché si inaugurò l'Hotel Gran Fonte dell'Alpe. Ecco il resoconto scritto dal corrispondente del settimanale Il Messaggero del Mugello.L'albergo venne costruito dalla famiglia Sicutèri, di Razzuolo. Erano ricchi allevatori di pecore, proprietari di grandi estensioni di terreno.

... Furono ballate delle danze con molto slancio da questi pastori con certe movenze da suscitare l'ammirazione di un professore di coreografia. Chiuse la festa una corsa di cavalli alla romana, senza sella, davvero emozionante ...