ricerca di Claudio Mercatali

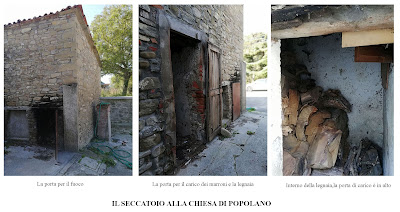

Lo schema del classico

seccatoio a due piani

Per utilizzare i marroni bisogna sbucciarli e nei secoli vennero messi a punto diversi procedimenti adatti allo scopo. In casa si lessavano per fare el balòt, le ballotte da sbucciare a caldo, compito ingrato che come al solito toccava alle donne, o si incidevano con un coltello (marôn castré) poi si arrostivano finché non diventavano caldarroste (el brused). Ma per i marroni di seconda e terza scelta questi due procedimenti non andavano bene e allora come si faceva?

Una rievocazione storica della battitura dei marroni a Firenzuola.

Nel nostro Appennino si stendevano i marroni in un graticcio di verghe di castagno (la listèla) e sotto si manteneva il fuoco senza fiamma, solo con la brace. Per fare questo serviva il seccatoio (e scatùi), una casina a due piani con la stesa dei marroni sopra, le braci sotto e il fumo in uscita dal tetto fra i coppi e da una finestrella. Era un procedimento lento, che durava circa un mese. Poi i marroni venivano battuti su un ceppo e agitati in un piatto di legno (la piatèla) per staccare la buccia.

Però la procedura richiedeva una certa esperienza perché altrimenti il fumo lasciava nei frutti un odore e un sapore non gradito a tutti. Siccome Marradi è il paese dei marroni non non deve sorprendere il sapere che nel Comune ci sono diverse centinaia di seccatoi in disuso e in abbandono perché i tempi sono cambiati.

Anche a Gamogna di Sopra, un podere oltre l'Eremo, c'è un seccatoio grande, trasformato in chiesina dalle suore francesi che curano questi siti, disabitati da più di mezzo secolo.

I seccatoi avevano anche altri usi quando non era il tempo della raccolta. Quelli che sono nelle marronete hanno a volte un piccolo camino incassato nel muro, segno che servivano anche da capanni. Quelli accanto a casa se il caminetto era costruito bene servivano come piccoli ambienti riscaldati o per seccare altri frutti o per appendere aglio e cipolle.

A Coltriciano di Sotto il seccatoio spento era usato come bagatéra, ossia come stanza per far proliferare il baco da seta in una stesa di foglie di gelso.

Poi i marroni venivano macinati per fare la farina. Qui da noi c'erano dei molini adatti per questo scopo. I marroni secchi richiedono una molitura lenta, attraverso un foro di macina grande, con le due pietre della macina più distanti, perché la polpa le impasta facilmente. Accanto alle case vicine ai grandi castagneti si trovano a volte i resti di questi opifici, vicino ai seccatoi.

E' il caso di Vangiolino di Gamberaldi, di fronte ai castagneti del Corno e di Valdorséra, che lavorava con un minimo di acqua deviata da un fossetto, appena sufficiente solo in inverno.

Lo stesso avveniva a Valcuccia, podere sotto ai castagneti di San Bruceto, e al molino della Guadagnina, alla Badia del Borgo.

Il molino della Guadagnina fu demolito negli anni Cinquanta per usare le pietre dei muri nella costruzione di una briglia nel fosso sottostante. Era un edificio della fine del Settecento, costruito dai fratelli Mercatali che avevano comprato il monastero della Badia del Borgo ormai dismesso. "Guadagnina" è sinonimo di "Bottaccio" (o botazéda), la vasca da dove partiva il canale della gòra.

Ce n'era uno anche sotto la chiesa di Valnera, che macinava i frutti dei grandi castagneti di questa zona, di fronte a Cà di Bando e a Valnera di Sopra, sopra Vaglino e oltre. Nel 1822 i cartografi del Granduca lo disegnarono con cura nel Catasto Leopoldino, perché i punti di macina erano soggetti a tassazione e siccome non conoscevano il romagnolo scrissero il nome così come l'avevano capito cioè Molino della bottacciuta.

Il seccatoio di Cà di Bando è in rovina ma la sua struttura è riconoscibile. Quello di Valnera di Sopra è crollato, così come la casa. Ambedue gli edifici erano a torre e nella cartografia del Cinquecento sono indicati come "Case del Pratese" (I Pratesi sono anche oggi proprietari della soprastante fattoria di Gamberaldi).

Il seccatoio di Gamberaldi è ben conservato e volendo potrebbe funzionare. E' antico, risale al periodo napoleonico.

Qual è il seccatoio più antico? Non si sa perché di solito queste costruzioni non hanno scritte scolpite. Però se ci fosse una classifica di certo uno dei primi posti spetterebbe al seccatoio di Monterotondo, sopra al monastero della Badia del Borgo, perché il podere è citato in contratti di compra vendita del 1100 e 1200 e tutta la pendice è coperta dagli enormi castagneti dei frati che già allora commerciavano castagne e farina.

Ci sono seccatoi in funzione? Si, uno è nel sagrato della chiesa di Popolano e viene acceso ogni anno.

Chi passa di lì in ottobre vede bene il fumo che esce dalle tegole e non dal camino. Più di una persona ha avuto l'impressione di un incendio, anche perché questo seccatoio ha una forma insolita, con la bocca di carico dei marroni in uno stanzino a lato e non dalla solita finestrella.

Un altro è al podere Gli Animaletti, sopra a Biforco e produce marroni secchi per fare la farina come una volta. E' una attività della Azienda agricola di Lia Perfetti.

La farina ottenuta con la macinatura a pietra del frutto essicato con il fumo del legno di castagno è il classico prodotto di base per preparare i dolci. Questa è in vendita a Marradi nel negozio l'Agrifoglio, di Maris Perfetti.

Alcuni seccatoi hanno dato il nome al podere in cui si trovano. E' il caso di Lischeta, un podere al Passo dell' Eremo che non figura nel Catasto Leopoldino del 1822 mentre il suo seccatoio c'è già.

Non è detto che il seccatoio sia nell'aia della casa poderale. Infatti i castagneti erano impiantati nei versanti a nord, a bacino, mentre si tendeva a costruire le case nei versanti a sud, a solame. Perciò certe volte il castagneto è distante anche un paio di chilometri dal podere al quale appartiene.

E' così per il seccatoio del podere La Costa, che si vede dalla strada per Palazzuolo nel versante a bacino mentre la casa poderale è nel versante opposto, a solame, e si incontra percorrendo la strada della Piegna.

Anche il seccatoio del podere Valle è in questa situazione. E' molto grande e Nello Camurani, che da ragazzo lavorò lì ricorda che si riusciva a seccare molti quintali di marroni ogni volta, in due mandate.

Profittando delle sue dimensioni e del sito remoto in cui si trova i mulattieri di Marradi che lavoravano a Terbana nel 1944 nascosero lì dentro i loro muli per evitare che venissero confiscati dai Tedeschi.

Capita spesso che a queste costruzioni, usate per secoli, sia abbinata qualche storiella o qualche circostanza particolare. Per esempio il seccatoio di Pian dell'Eremo oggi si trova in mezzo a una pineta con alberi alti una ventina di metri. Come mai?

Negli anni Cinquanta i marroni non li voleva più nessuno e molti castagni vennero abbattuti per vendere il legno dei tronchi ai falegnami e soprattutto alla fabbrica di tannino di Crespino del Lamone. In questo caso il Servizio Forestale provvide al rimboschimento con un impianto di pino nero, senza tener conto della flora precedente.

A terra ci sono ancora i tronchi segati più grandi e più contorti, che evidentemente non erano adatti per le segherie o il tannino e furono abbandonati lì. Fanno da guida perchi scende da Casa del Gatto verso il Molino della Volta e verso sera sono anche un po' inquietanti.

Il fosso di Voltalto, dove siamo ora e dove si trova il castagneto di Scheta di cui abbiamo detto prima, è un sito ricco di castagneti secolari, coltivati anche oggi. Ci sono diversi seccatoi in rovina e anche qualcuno ancora in piedi, come nel paesino di Albero.

Altri seccatoi sono vicino ai castagneti dove si pratica la raccolta diretta dei frutti e vengono descritti alle persone che in ottobre passano di lì.

Questo per esempio è il seccatoio di Ravale, non attivo ma ben conservato.

Quest'altro è vicino al Maneggio La Casetta, alla Badia del Borgo, punto di partenza per trekking a piedi nei castagneti o a cavallo verso l'Eremo di Gamogna.

Nella stessa azienda agricola si può praticare la raccolta diretta dei marroni nel podere Funtèna Quéra.

Oppure si può fare un trekking rilassante che aiuta a pensare di meno (infatti Claudio Mercatali qui accanto non fa caso se piove).